2025年

4月

26日

土

門前の配電盤が撤去される スッキリ

昨日は懸案の配電盤撤去移設工事の日。

停電が伴いますので法要予定がない日となりました。

今回の会館新築工事で何回か電気がストップしましたが、停電後の光回線とワイハイルーターの復旧には結構にイライラさせられました。

昨日はこれまでの経験からスンナリと回復することができましたが、一番最初の復旧にはNTTとプロバイダー双方に連絡し通信状況の確認までしたほど。

そこではリセットー回復の手順を学習しましたが、今やその手順で進めれば何とかなるようになりました。

しかし一旦電気が切れただけで不通になってしまうところ、いかにも不便です。不思議です。

また庫裏の中継器を一つ会館2階に移設しそちらにも電波が届くようになりました。

会館にはNTTの回線工事はナシ。

今や携帯電話を各自所有していますからね。

ただし長居をする場合はボイスワープの設定をしてから・・・

昨日は1階のホールの須弥壇のお灯明の配線を新しいものと交換しました。

本堂から移設したお灯明でその配線は半世紀は経っている古びた電線とソケットでした。

折角の会館ですので新しい品に交換したわけですが、その著しい劣化の様から、本堂の他の配線についての交換も課題となりますね。

漏電は火災原因の最たるものですが、お灯明の点灯時は大抵、私ほか誰かしら本堂に関わっていますのでそれほどの不安はありません。

門前の分電盤の移設工事はオプションということになったわけですが、いずれにしろこれまで通りに配電ができませんので致し方ないところです。

先日発注した割には早い工事でした。

電柱の支柱移設工事は6月といいますから・・・

今後も細かな付属工事が続きます。

2025年

4月

25日

金

水たまりの対応着手も・・・やめた~

お日さまの顔を拝める時間はそうありませんでしたが、風もなく安定した天気。

最近は平日の法要の依頼がありますが、昨日午前も。

最近は参列者をごく近親者に絞る傾向がありますので土日祭日に気を使う必要もないということと、リタイアした方だけで催されることが多くなった感。

そもそも今や仕事の休みの日が土日祭日とは限りませんからね。

午後からは昨日ブログの山門下の「水たまり」の解消にチャレンジ開始。

まずは車両の通行に支障がない隅の50㎝ばかりを試掘してみました。カッターとハツリは私、ガラ集めは奥方です。

この辺り①で木の根の伸びは収まっていると予想していましたが、埋設の排水パイプを開けてみてビックリ。

大量の土と根がビッシリと詰まっていてその先もビッシリで押しても引いてもびくとも動きません。

塩ビパイプの部分的交換程度でケリをつける予定でしたが・・・。

先般の雨どいの土と植物の件もありましたが、まったく人智を超えているとしか表現のしようがありません。

すると奥方から「諦めなさい」との声が。

この状況を目の当たりにして、塩ビパイプでの排水はムリということが判りましたので「U字溝の埋設とグレーチングの設置」についてその経費のお伺いをたてていたわけですが、それについて「DIYではなくプロにまかせろ」ということです。

私は奥方を助手に少しずつ「ぼちぼち のんびり」その作業を進めていくつもりでしたが、何せ時間がかかる仕事は場所的に具合が悪いとのご意見。

よって「さっさとケリをつけてしまえ・・・」と早速に工事依頼の連絡を業者にしていました。

まぁ「カネで解決しろ」ということですが私もここばかりに時間を割いていられませんので仕方がないことです。

しかしこういった工事で一番困るのがガラなどの廃棄物の処理ですね。今やこういったものは指定業者以外の受け入れは困難で一般家庭からの廃棄物としての搬入はムリなのです。

ということで私はコンクリートガラは地道にハンマーで叩いて細かくし境内に埋めていくつもりでしたがそれだけ大量に出てくれば手に負えませんね。

捨てる場所がナイということです。

奥方の許諾がありましたのでラクをさせていただくことにしましょう。

私の抱える宿題はこれで一つ解消。

梅雨前には終わってくれるかな?

2025年

4月

24日

木

そろそろ水たまりの対応に

強い雨の中、東京からのお参りがありました。

法要後の墓参は最近には珍しく傘の登場がありました。

最近の降雨時のイライラ感の増幅は山門下の水たまりです。

水曜はゴミ出しの日ですがこの水たまりの通過は困りました。

この解消について私の宿題の一つとして数えていますが、通路上だけになかなか着手できずにいます。

ただし梅雨入り前には工事完成させたい現場です。

これは会館の地盤を周囲より多少上げて建築したため、そしてコンクリートで囲ったためにこの門の下に雨水が溜まるようになりました。門の直下は多少高くなっていますので・・・

この部分には排水溝をかなり以前に作っていますが、その排水溝の中に木の根が侵入し繁茂し排水溝の役目をしていないというのが現状です。

数日中にその排水パイプを掘り出して何かしらの対応をする予定です。開けてみなくてはわからない・・・といったところ。

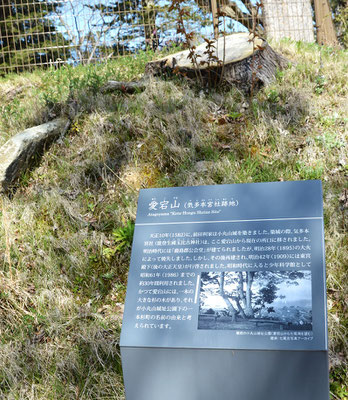

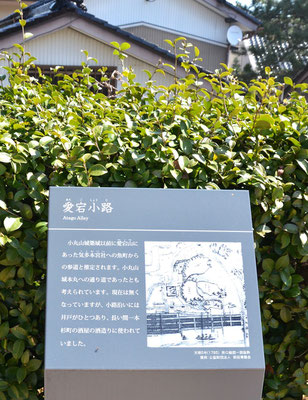

①の看板を設置しました。

メディアで紹介されるようになり、来客者が床下に顔を突っ込んでいる場面に出くわすことがあります。

その痕跡が見やすく判別しやすい場所に照明器具を設置していますのでそちらに誘導しようというものです。

相良城の旗差し物を切りそろえて作った結界柵について、時太鼓同様その説明を掲示しようとも思いましたが、そこは保留。

2025年

4月

23日

水

刀砥ぎ一寸7000円の良心的 静岡県の地名

久し振りに友人の「女墓場」氏から便りが。

沖縄に友人連れで行ってきたようでゆうパックにはその土産の品々が。

今彼女は歯科専門学校の講師に収まっていますので「GW前に、よくもまぁ・・・」と感じる次第。今頃の沖縄は天候不順である事もありますしその奔放な時間の使い方への羨望もありました。

まぁ梅雨明け時期のドP感のスカ晴れである必要はないかも知れませんね。ただし晴れていることは何をするにも有り難いものです。

まぁその手の土産品は「いまさら・・・」的であって(失礼!)珍しさは一切ありませんが、一緒に放り込まれていた歯科系必須のグッズは重宝に使えそうです。

「いまさら・・・」はもう一つ。海洋博公園のパンフが同梱されていました。

連れの存在がそれを主張したのでしょうが、初めての沖縄観光の人ならば最適ともいえる場所です。

しかしあまりにも観光客で混雑しそう。

そういえば違う友人がここのイルカショーのスタッフをしていたことを思い出しました。

息子を連れて行ったのは十数年前、次にこちらを訪れる事があるものなのか・・・

あの運天港や今帰仁城からもそう遠くない場所ですので、私なら「奥の墓道」氏辺りと来たとすればそちらを案内するでしょうね。勿論チビチリガマも。

扨、先日神主で刀の砥師のN先生宅に赴きました。

一見して体格が細くなっていましたが「10㎏痩せた」とのことでした。

心臓の手術が決まっていたそうで「良き刀」2本の砥ぎ依頼(おそらく鎌倉期の刀か・・・)が入って、「これは!!」と思い病院に手術の延期を申し入れたといいます。

手術が終わったらもう砥ぎはできないだろうとのことで覚悟のうえの延期だったようです。

心臓の事だけに・・・怖いような。

刀砥ぎの話。

お宅に上がり込んですぐ、午前中の砥ぎは「失敗した」と。

その意味が判らない私は「何を・・・」と聞き返していました。

それはその砥ぎの事前に「描いていたイメージと違った」といいます。

プロの繊細技法について私のお頭では及ばないところあることは理解していますが、その意識とは・・・やはり判りません。

「失敗」のあとは・・・と更に問うと「その刀の事は忘れ去る」といいます。

忘れた頃に対面し、再びイメージを構え一から作業に取り組むのだそう。

料金は一寸7000円。この世界では良心的な砥ぎ代金です。

若い砥師が先生の家に遊びに来たそうですがその方は一寸単位18000円といいます。

先生はこれまでその砥ぎ賃で受けていれば「もっといい生活ができたかも・・・」と特に今の年金支給の低さを嘆いていました。

神主の仕事は今やまったくないようですし、そもそも先生は自虐的に「神主は・・・喰わんぬし」と日ごろから口にしていました。

これからの手術費用やら他に抱える病の対応で大層な出費があることが想像できました。

帰り際、コレを持って行って・・・と渡されたのが「郷土歴史大辞典 静岡県の地名」です。

重厚な書籍で先生のお兄さんがお宮の境内地に建てた図書館の蔵書だったそう。

書籍の殆どはお兄さんの奥さんが古本屋を招いて売却したそうですが、その前に確保していたようです。

そして渡辺崋山系の画家の図会を拝見。「この掛軸はオレが死んだらあげるから・・・」と言いながら近くの奥さんにもそう告げていました。

その件もそうでしたがさらに続けての「オレの葬儀を頼もうかな・・・」には絶句。

「ご冗談を・・・」のレベルで私は沈黙するのみでした。かなり弱気になっていました。

しかし「オレは神も仏もないのだ」と。

その意味は一体・・・信心と加護者としてのその存在のことか「神仏習合」的発想か・・・おそらく後者でしょうか。

その真意は不明です。

何よりも手術の成功を願うばかりです。

まずその前に「砥ぎ」のイメージ通りの完成ですね。

2025年

4月

22日

火

「裏切らない」圧巻のユリ生命力 店舗閉店の報せ

良きお天気のもと法要の勤修。

しかし外気は暖かでも堂内は相変わらず数度低い環境、とはいえまぁ許容範囲。

私の本堂屋根作業終わってから穏やかで無風の日々が続きます。

何せあの数日間は風速10mと言ってもいいような強風下でしたから。天気の事にボヤキを入れても仕方がないのですが、今その件を振り返って触れることができるだけ有難い。

まぁその仕事は余計な私の作業でしたが。

あの落下寸前の鬼瓦の様をご指摘くださった檀家さん宅にすべての工事完了の報告と御礼に向かいました。

もしその発見が遅れたとしたら、何とも言えぬ酷い惨状を目の当たりにしたことでしょう。

つくづく思います、「阿弥陀さんに守られていた」と。

ただし「次はナイ」かも知れませんので何事も心してあたらなくては。

午後からは土いじりの続き。

昨晩はNHKBSの英雄たちの選択、「本草学者 平賀源内~」でした。

一昨晩の大河ドラマでも異色の説を披露していましたね。

昨日ブログでは私が「絶対に裏切らない」(毎年開花してくれる)と日頃からそう信じて花が落ちたあとも大切に管理している境内のユリたちについて記しましたが、彼らの生命力と子孫繁栄の力には圧倒されます。

球根が分化して翌年には次々とそれらから発芽するのですが、それとは別に開花後に成長する種房から無数の種が発散されます。

それらからまた発芽成長し、また花を咲かせますので地面さえあれば無限とも言っていいような生命力があります。

次から次に命のバトンタッチが・・・植物はスゴイ!!のです。

そのユリに、より圧倒させられたのは先般の本堂屋根の雨どいの図。おそらく昨夏に咲いたであろうユリの枯れあとが目に入りました。

少しばかりの枯葉が土と化しそちらに種の一つが飛んできて発芽、根が張るにつれさらに枯葉が堆積、今や完全に土となって雨どいを塞いでいました。

さすがにその景色はマズイと思い除去させていただきましたが案の定その元には球根が成長し、「次から次に」の予備軍となっていました。

黙ってそれを見届けていたら屋根中ユリたちに覆われることになったかも知れません。

これからも注意して見ておかないと・・・

①はユリの鉢の一部。周辺地面からも・・・

②は雨どいの堆積物除去前。③除去後。

④は拙寺檀家さんのお店の掲示板。

ここ数年、増えてしまいました。時の流れ、無常世界に生かされる身であることはわかっていてもその現実を突き付けられるのはいかにも寂しい。

2025年

4月

21日

月

春即夏の植物の様 国の対策待ちオンラインカジノ

天候は曇り。

朝起きてからすぐ境内へ飛び出しました。

ずっと先延ばしになっていたユリの株分けです。

奥方は「ますます自分で自分の首を絞めている」と失笑。

それは分かっているのですが、ユリの球根は分離して発芽するものですから一本のユリが一年経つと一鉢から数本が立ち上がってきます。

それでは「気の毒」と思って株分けを重ねていれば今や30鉢以上に。それをさらにせっせと鉢を分けている姿を見て奥方はそう笑っていたのでした。

参拝の方と立ち話となり「言い趣味だね」と煽てられましたので「一つ自分の首を絞めてみては・・・」と鉢の提供について提案するもお断りされてしまいました。

まぁ気をつかいながら面倒を見ても花が咲くのは一瞬間ですからね。花とはそんなもの。

趣味といえばNHK21時からのNスぺ「オンラインカジノ」には強烈な衝撃を受けました。

ギャンブル依存症へ導入するためのシステム・・・

昨日ブログは「静岡バカ」について記しましたが今や「日本バカ」とも。

世界中の「闇世界の悪徳」がこの国の若者たちをターゲットとして注目しているようです。

まさにそれは人生崩壊のシステムであってようやく社会はその闇に気づき始めたということですね。

ネット社会は便利な反面、一瞬のうちカモにされてすべてをむしり取られ地獄行きとなる危険をはらんでいることを親たちは知るべきですね。

スマホを渡した瞬間から良きも悪しきもあるゆる人・物と繋がって時に取り返しがつかない事案に発展してしまうということを。

「日本バカ」はプロファイリングされているといいます。

まずは住所・勤務先・家族・行動履歴等のデータ収集からのめり込むよう囲い込むシステムを構築していくと。

故人を依存症に陥れる(デザインする・・・奴隷にする)データ収集による巧みな戦略がアップグレードされるということ。

麻薬と同等の病に陥れるテクニックといいますからおぞまし。

国のまとまな規制介入と取締り、何とかしていただかないとますます「日本バカ」は沈んでいくのでは。

画像は昨日の境内の図いろいろ。

ユリは勿論日々ぐんぐん成長、緑がやたらと増えました。

驚かされるのはソメイヨシノやシダレの花びらがまだ数枚残っている状況⑥⑦で初夏の花たちが開花。

最後の画像は地植えのブーゲンの新芽が出てきたところ。

「まだ早いだろ」と思ったのが松の新芽。

みどり摘みは五月に入ってからが定番と聞いています。

春と夏の同居する図でした。

2025年

4月

20日

日

徳川家臣団大会2025 徳川みらい学会第1回講演会

夏日の予報、気持ち良き朝を迎えて6時頃から大工仕事を主に境内雑務を。

夜間はまだ片づけていない電気ストーブの脇に扇風機を出そうか・・・と思うほど。

頭の中で概ね行動予定を組み立てていましたが、除草剤散布までは行きませんでした。もうどこもかしこも・・・

11時~12時というアバウトな来訪予定のあった「掛川遊歩会」の皆さんが実際に来られたのがまさにお昼。

そのために11時前に作業をストップ、黒衣に着替えてスタンバイしていました。

皆さんは昼食時間を過ぎていたことを気にされていましたがそれは昼食の予約をしていたからだそう。

要は平田寺→般若寺→というお決まりコースだったようで時間が押したというところでしょう。まぁ毎度のことですから。

まぁ私の不在の際は奥方が「どうぞご自由に」という具合の案内なしですから放ったらかし作戦でもいいのですが。

さすが掛川からの皆さん(13名)、相良田沼から外れて成瀬藤蔵正義の話をチラっとすると日坂の成瀬大域の件になり思わぬ盛り上がりとなりました。

「再た来てじっくり話を聞きたい」という方がいらっしゃったほど。

引率者として史蹟調査会の増田氏がボランティアでいらしたことは驚かされました。

その後午後から2回ほど、来訪者に本堂の案内をしました。

夕刻前には山門前の道の暗がりを照らすセンサーライトを設置。懸案事項の一つでもありました。

その辺りは酔っぱらいと犬の糞尿にヤラれるネックポイント。

先日愛知生まれという相良在住の方が区の段ボール集積小屋に畳まずに箱のまゝ放り込んである様を嘆いて「これは静岡バカの仕業だ」と言い放っていました。

あまり耳にしない語でしたので私は「ふ~ん そうなんだ・・・」と相槌。

愛知県民が一体どれだけのものかなど私にはわかりませんが、無茶をやる人または不道徳の輩は大概どこにでもいるような。

拙寺駐車場には毎日のように檀家さん以外の方の車が停まっていますからね。これも静岡バカ?

先日は「大澤寺」のラミネートされた掲示が引き剥がされていました・・・。また作り直します。

まぁ私も「静岡バカ」の一員、他人様にどうのこうの言える立場にないただの煩悩具足の凡夫です。

扨、表記のイベント講演会に私が顔を出す事はありませんでした。境内のあれこれ雑多なテーマに奮闘していたからですが、このレジュメは静岡の秋野氏から「ほれっ・・・」という具合に渡されたものです。

小和田先生の「新説 関ケ原の戦い」のタイトルには興味をそそられます。

勿論、太田氏による「石田三成の戦略と誤算」なるタイトルも。

いろいろと歴史というものが「変わって」きているのでしょう。

今しきりに当地から「田沼意次は善政を試みた良き人」とイメージを塗りかえていくことに専ら力を入れているのもそれ。

今は私周囲の課題にあたっていくだけ・・・。

2025年

4月

19日

土

美術展ナビ「べらぼう」 伝恵心僧都筆御軸は眉唾も・・・

殆ど一日中法務に就いた日。

安定した天気で何よりでした。

お話は「流転三界中~真実報恩者」から。

故人の法名にある「真」の字に関わる語と三界・・・煩悩世界に「流転」する私たち・・・ということで。

昨日だけでも新しい出会い、気づきがありました。

些細なことではありますが、それこそ私が「生かされている」ことの証です。日々感動しながら動きつつ、すごしたいもの。

19日土曜午後からは牧之原市制施行20周年記念事業「ラジオ深夜便のつどい」が「い~ら」で開催されますが、私の参加応募について既に落選したことをブログにて記していました。

実はそちらの応募に関してはハナから当選するワケが無いと踏んでのことで、当選したとしてもまず赴く事はできないと思っていました。

先日「い~ら」に来られた宮沢氷魚氏も拙寺に来られましたが今回も事前にアナウンサーが拙寺に来訪されるとの連絡もあったこととその日は土曜の午後とあってのんびりとその集いに顔をだしているなどそもそも無謀なこと。

御親切にも私の「落選」の記述を見た静岡市の秋野氏から「当選したのでどうぞ」とお誘いを受けたのでしたが、やむなくお断りさせていただいた次第。有り難くも申し訳ありませんでした。

しかし地元よりも市外からのお客様を優先しているような・・・

すると長谷川氏からアナウンサー2名の拙寺来訪は時間の都合でキャンセルになったと連絡がありました。

また当日は新たに掛川からのお客様「掛川遊歩会」御一行が来られるとの事で私はそちらの対応をすることになりました。

勿論長谷川氏は現場(い~ら)ですね。

扨、先般「美術館ナビ」の取材があり、昨日その記事が更新されたとの連絡がありました。

タイトルは「大河ドラマ べらぼう 田沼意次ゆかりのまち静岡県牧之原市ルポ 『我らが誇りの意次』」です。

図々しくもまたも私が画像で登場(意図していません)していました。

それを見た奥方は「何故にして裸足なんだ!!」とその無礼の様を「間抜け」と指摘されました。

そういえばあの時は急いでいましたので足袋を履かずに表に出てしまいました。

まさか足元まで撮られているとは・・・だからこそ「間が抜けている」というのでしょうね。

「美術館ナビ」のご担当に「次は丸尾月嶂をタノム」と勝手なお願いをしてしまいました。

日々ヤケクソで生きているような・・・

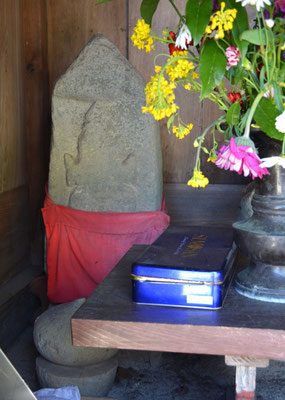

画像は先般の春の法要で皆さんに披露した会館「無碍」の須弥壇。

本来の予定では海の如来さんにお出ましいただくことになっていましたが、木仏の顔の金箔が少々剥離したため私の手で金箔貼りにチャレンジしようと準備はしたものの、依然着手に及ばず、急きょ「お軸」の登場となったところ。

お飾りはまだ・・・の図です。

三方ヶ原戦没の成瀬藤蔵正義の菩提を弔うため正義の妻の勒に

家康が寄贈した木仏本尊が現在の拙寺本尊になりますがこのお軸はそれより前のご本尊です。

要は「古い」軸ですが、寺伝では「恵心僧都筆」になっています。

まぁそれは眉唾としても、そこそこの古さを醸し出しています。

滅多に表に出てきませんので良き機会でした。

螺髪の部分についてホンモノの毛が使用されていますが、ある方が馬の毛だろうとの指摘をされていましたが、私の見立てでは「人の毛」という方が説得力があるかと。

かなりの「有徳なる人」の毛髪と見ますが。

きっと歴史に登場するような有名人のような気がして・・・

尚、表具師にこのお軸の折り目について修復を依頼したことがありますが「あまりにも貴重の風が漂っていて手に負えない」ということでお断りされた代物です。

2025年

4月

18日

金

17日午前で足場撤収 ありがた山 南側の惨状

昨日は足場がすべて撤去されました。

10時から法要がありましたが、足場撤去作業が始まる前に「少しだけ」と奥方に告げて北側の破風をチェックに。

こちらは駐車場側、本通りからの道に面していますので目立つ方向です。

手が届かない部分がありますので100%満足がいくものではありませんね。

一昨日夕方で「これにて仕舞」宣言はしたもののどうしても気になった箇所がありましたので。まぁ妥協の積み重ねですが。

朝の上空は晴れてはいたものの冷たい風が残っていました。

しかし昼にかけて境内は暖かい空気に包まれ、初夏の雰囲気に。

数日前に外に出したハイビスカスが花を咲かせていました。

法要中に足場の解体作業となり、御一同には緊急工事があったことの説明とお詫びをした次第。

足場の解体はハイスピードで進み、南北に聳えていた足場は午前だけで終了しました。

これで全行程が終了したのでしたが当初あの鬼瓦の状況を見ての憂鬱はここで一挙に晴れ渡った感。すべてがありがたい。

今回作業の「ついで」ということで南北の破風周辺の塗装を行ったことを記していました。

奥方に「次回は自分なりの作業しやすい足場を考えなくては・・・」と言うと「その時は何時頃くらいに?」と問われました。「10年くらいもたせたいものだ」というと鼻で笑われ「そのとき、御前は何歳になるのだ・・・図々しい そもそもそこまで生きているつもりか・・・」でした。

なるほど、今頭をひねってもすべて無駄になるのか・・・

まぁなるようにしかなりませんから。

画像は劣化が著しかった南側の作業風景。

殆ど北側の図しか目に入りませんので通常気にはなりませんが、日差しと塩風の厳しさがわかります。

懸魚と破風の高所部分は息子に作業を頼みましたが、その辺りは瓦作業用に足場は近い場所にあって手が届く場所。

彼はハーネスもロープもナシという無謀の躰で上がっていましたがあの時は強風もあってさすがに「足がすくむ」と。

まぁ私と同じバカでしょう。

あの足場での塗装には限界がありますので「こんなもの」でしょう。

2025年

4月

17日

木

ようやく小田原へ墓参 カメラマンは奥方

宿題が山積みながら昨日は小田原墓参と厚木基地近くの奥方実家久々訪問のための時間を割きました。

適宜その予定を入れていましたが順延また順延の連続でしたので「えいやぁ」の勢いだけで昨日。

そして16時には帰宅して、18時頃まで北側の足場に上がりました。

ここのところ当地の「ビュービュー」なる強風の形容をしていましたが、昨日も相変わらずの風の強さ。3日連続です。

私の勝手な予想では「収まる」と踏んでいましたのでまったく論外ともいえる不都合。

仕方なく妥協に次ぐ妥協で作業を終えました。

小田原の墓参は母方実家の菩提寺(本願寺派)を目標に走ります。その寺は箱根新道を降りて板橋駅(箱根登山鉄道)を過ぎてスグの地にあります。以前も記していますが、小田原城外郭、東海道に接しています(こちら)。

よって東名高速の三島沼津インター、伊豆方面に向かう道路を使用し箱根の国道1号線に出て、箱根新道で下るのが常道。

しかし昨日はそちらで降りる事を失念してしまい止む無く御殿場で降りることになりました。

御殿場-仙石原-宮城野-宮ノ下-湯本-小田原のコースで「たまにはいいや」と割り切りです。

「面白い」と感じたのは上下線とも富士川SAにて休憩停車したのですが、そちらで遭遇したのは東洋人系外国人の集団です。

バスツアーあり成田ナンバーのレンタカーあり、大概は似合っていないサングラスをかけて富士山をバックにポーズを取っていたりと、とにかく奇抜。気の小さい私どもは圧倒されるばかりで。

そして対照的なのは西洋系外国人が大挙しているのは箱根。

あの辺りには気の利いた温泉旅館がたくさんできていますが

ドデカいキャリートランクをゴロゴロやりながら各バス停でたむろする姿が。

私が通過したコースの脇で日本人と思える人はごく僅か。

殆どが西洋系外国人たちでした。

近頃は「京都は酷い」というのが合言葉になっていましたが、まさか箱根とは・・・大いに驚かされましたが、何故か箱根には東洋系は目に入りませんでしたね。

あらためてインバウンドでガッチリ儲かっている方たちはいるものだと感心させられた次第です。

先日は藤沢在住の妹が独りで東海道線とバスを乗り継いで墓参に来たといいますが、昔使っていた小田原―板橋線のパスルートは廃線となっていて、何の気なしに小田原駅―元箱根線に乗ったそう。

私は小田原でもバスを使ったことがありませんから板橋線が無くなっていることなどは知りませんでしたが、その箱根方面へのバスときたらそのトランクを転がす外国人の密集で満員で閉口させられたとのことを聞いていました。

妹は運転手から日本人と察知され降りる場所を聞かれたとのこと。「降りられなくなるので最後に乗ってくれ」と。

ある意味良心的。

変わるに変わった小田原。本当に凄いことになっていました。

東名高速沿いのサクラはこの強風で殆ど散っていました。

時折その花びらたちがフロントガラスに吹きあたる様がありましたが御殿場から箱根山中のサクラたちは今が満開。

気温は11~13℃でした。

富士山は東洋系外国人が大好きの様。

画像は奥方が助手席で。

最後の富士が富士川SA下りの図。④~⑧が富士川上り。

強い風が吹いていたものの良く晴れました。

2025年

4月

16日

水

こちらも久し振り南側大棟の鬼 足場撤去は17日以降

風ビュービューはこの日も続きました。しかもやたらと冷たい・・・。

そして夜間の雷雨と強風は寝床で不安に襲われました。

足場への落雷と強風によるその崩落です。

無事にやりすごすことができて胸を撫でおろしたところ。

朝早くから瓦屋さんから連絡があり、工事の完成と多少の残務、そして足場の撤去について報告を受けました。

予定では17日には撤去を始めるとのことでした。

当初の予定は「4月7日以降2~3週間」を予定していましたが実質10日での工事終了でした。

その際、「ご請求については如何・・・」と一番のネックとなるところについてズバリ問い合わせてみると・・・

何とも苦渋を飲む風に「勉強させてもらいます」と・・・。

有難いの一言です。

この瓦屋さんとお付き合いさせていただいて良かったと再認識した次第です。

実は、この本堂の状況を見かけた長谷川氏が基本は文化財指定につき支援金は出るとのことでしたが予算の配分が次年度分になるようですが、あまりにも緊急を要していますのでそれまで工事は待てません。よってその件、諦めている旨伝えていました。

私は気持ちとして対応を2件ほど頭に描いていました。

1つは拙寺運営費と奥方差配分を合わせての出費を奥方に打診していました。奥方はこればっかりは「しゃあないだろ・・・」と引き受けてくれていましたので心強くありましたが、今一つは本山の保険への期待。

これも事前被害状況を見てからの査定となりますから、その「緊急性」の主張をして了解が得られるかどうかが問題となります。

一応の選択肢につき各画像を残していましたがこれだけは撮っておかねば・・・と画像をおさめたのが①②。

日付と表題のわかる新聞一面とともに足場を撮影しました。

こうしておけば何時の画像なのかわかりますからね。

拙寺では何度もこちらに足場を掛けていますので、「古い画像を・・・」と反論されることをおそれました。

しかし現在の技術であればこういった画像も細工をすれば合成できますから、100%の信用を得るに足りませんが。

まぁ瓦屋さんが「勉強代」とのことでご負担いただいたということで一件落着したわけです。

「ありがた山」とはこのことで朝から気分良好でした。

この日は今一度人目につく北側の破風周辺の最終チェックに1時間ほど上がる予定でしたが奥方から風が強すぎと却下。

たとえ風があったとしても暖かくなる16日の午後がイイのでは?との提案がありそれを承諾。

午前は他所の予定がありますので早めに帰宅してからの作業となりますが。

日没が遅くなっていますのでこれもありがたや・・・

画像③は南側の鬼と周囲の景色。

昨日の北側同様久し振りにお目にかかった文字がありました。

「西方極楽浄土」と「倶会一處」。

普段は鳥にしか見ることができない文字。

鬼瓦の隙間から鳥の巣が窺えました。

2025年

4月

15日

火

鬼瓦固定工事終了しました 九字と十字の名号

週明けの月曜日、朝方までの雨はやみましたが風はビュービュー。南側の破風板の塗装作業の予定がありましたので一言で「まいった・・・」の感。

他の現場に行かれると言っていた瓦屋さんは拙寺に現れました。

南側鬼瓦の修正は前週末で終了し北側鬼瓦(上記画像)に着手するとのことでしたので、南側の足場の使用について打診すると、「塗装なら足場があるうちにどうぞ・・・」と私の動向をすべて承知しているが如くの言葉が返ってきました。

ということで午後から呼びつけていた息子を助手に南側の足場に上りましたが、強風は収まらず塗装には最悪のコンディション。屋根の上に思いっきり塗料をこぼしまくりました。

南側の屋根は外から見られることはありませんので、無茶苦茶、雑な仕事になってしまいました。

雑な仕事には理由が・・・夕方から法務が突然入ってしまったからでした。

彼のおかげで大いに作業が捗りましたが、寺と本堂の管理者としてまだ一部のことではありますが、実際に目にしてもらうことでその必要性を伝えたかったのでした。

北側の鬼の左右には九字の名号「南無不可思議光如来」と十字の名号「帰命尽十方無碍光如来」が見えました。

当時私がその旨発注したもので久し振りの再会です。

ただただ落下しないで良かった・・・

ちなみに新しい同朋会館の名称は「無碍館」です。

「無碍」の二文字でもいいと思っていますが普通にそれを見た人は「何?」でしょうね。

まぁそうあったとしてもどうでもよし。

あの拙寺の名入りバックも「無碍一道」でした。

要は阿弥陀さんを形容する言葉でして私はそれで安心を得られるのでした。

昨日でこの仮止めは取れて双方の鬼の固定工事は終了しました。思わず「早い!!」と感動の語を。

⑤は銅線を絡めキープの図ですが、鬼の脱落寸前はその緩みからとのこと。⑥あの傾斜で足場を支えること自体が不可思議。

2025年

4月

14日

月

大河ドラマ田沼意次出演は夏頃まで? 本堂トップ360°

施主は親戚の意見を重視したか、法要後の墓参は通常通りでした。

雨の状況としては降りはありましたがそれほど酷いものではありませんでしたからね。

一昨日は「場合によっては墓参はパス」を打診されていました。

少々の時間でしたが雨中の原の墓地は冷えました。

久し振りに「寒い」の語を。帰宅後は電気ストーブをONしたほどでした。

施主家は農家ですが以前は田んぼもあって米を作っていたそうです。ある時期に稲作を全廃して茶畑100%にしたそう。

借金までして新たに茶畑を購入、大々的に広げて来たそうですが、最近の茶葉暴落と御主人の大病によって将来の目論見は破綻してしまったと。

働き手としてかつ稼業を率先して引っ張っていた人の予期せぬ病とその無常、世の流れに翻弄されているのでした。

稲作を続けていれば・・・とこの米不足の世にあってよく言われるようになったようですがそれはそれでその継続は大変な労力と資金が必要ですからね。

生産者の苦労を知らない私ども消費者の勝手な思いはいろいろ好き放題に言いますが。

先日は檀家さんから「唐突なお願い」がありました。

「檀家さんにコメ農家があると思うが、何とか一俵ほど分けてもらえないか」というものでした。

未だかつてその手の依頼は聞いたことがありませんのでまずは絶句しましたが、申し訳ないことでしたがお断りするしかありませんでした。

拙寺の知り合いで大々的に稲作をしている農家が皆無ということと、それを手掛けていたとしても片手間で自宅用、親戚限定のモノですから。

驚かされた理由は、それほど「コメが無い」ということと、高額なコメは買えないほど困っている方がいるということ。

その方の実家は元はお寺です(今は廃寺に)。

先代の私の父が生前語っていましたが、土蔵には「米俵が常時積み重なっていて、コメなんて買ったことが無い」と。

きっとそういう状況をイメージしてコメの融通について連絡されてきたのでしょうね。

それは一昔前の寺(農地改革以前)には管理している田畑がある程度あり年貢として納められたコメに加えて、檀家さんからお布施としてコメを納めることがあったからですね。

しかしながら拙寺にはもはや田んぼは無し。

田沼意次が企図した「米本位から金本位」ではありませんが、今や米そのものに貨幣の意味は無くなってしまいました。

とはいえ今や、お金以上に価値があるのがお米。

価値の変遷とはいうものの翻弄されるのはいつの時代も人間、それも弱いところ、なのかも知れませんね。

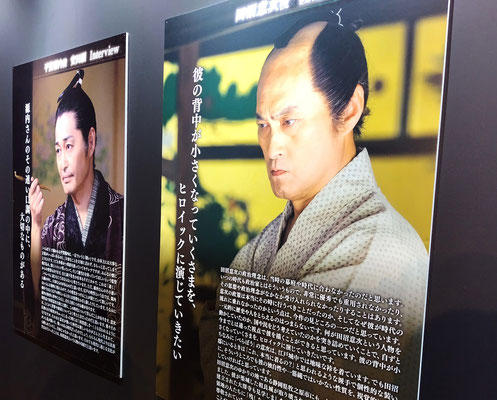

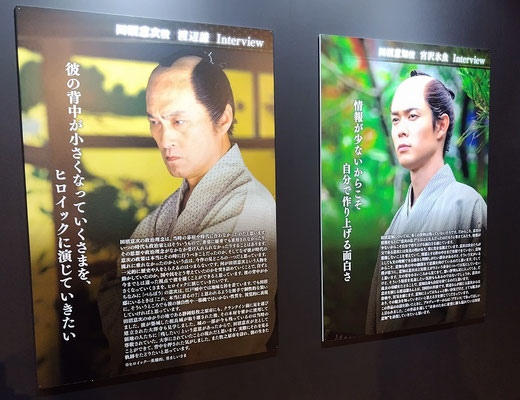

扨、先月末の史蹟調査会の会合でもありましたが、学芸員長谷川氏の推測でも、大河ドラマでの田沼意次(渡辺謙氏)の出演は夏以降まで伸びそうだといいます。

私が先般の「春の法要」にて皆さんにお話した「GW前後が相良城破却」との予想は完全に外れた感がありますね。

私のその推測は昨年拙寺に来られた放送局のスタッフの言をそのまま皆さんに伝えただけでしたが、シナリオから見てもかなり渡辺謙氏を引っ張るような。

まぁそのようなシナリオは進行によって適宜書き換えられるものですからそれをもってタイミングを計ることはできません。

そして長谷川氏の推測では相良城破却についてはナレーションでおしまいになるかも・・・と。「ナレ死」なる語がありますが、まさにそれ。

それはただの一つの歴史事案、ストーリーの進行上、関係がないといえばそうですからね。

まぁインパクトある田沼意次政治の終焉として描かれることは間違いないとは思いますが。

ということは・・・相良城破却後の相良のスポットライトを期待しての境内盛り上がりの時節は盛夏の候ということで。

テントを設営して冷たい飲み物屋でも・・・やろう!!

それについてタイミング的に盂蘭盆会法要の世話人会(6月)で声をかけることができます。

画像は昨日奥方との最大テーマとなった場所、足場トップからの風景。久し振りに上がりましたが高い!!

江戸期ともなればこれ以上高い建物は不在だったでしょう。

2025年

4月

13日

日

足場のトップの作業 断られる 今年初の日焼け

昨日の雨の時間はやはり明け方まででおしまい。

降りも大したことなく、朝から日照が注いでいました。

有難いですね。

夜間降って昼は晴れる・・・まぁそんな都合よくいくわけもなく。

日曜は荒れ気味予想がでています。

法要の準備とご挨拶に来られた施主が、「雨だったら(原の)墓参は中止にしていい?」とのことでした。

そういう際は「なんちゃって墓参」ということで、本堂で今一度偈文を拝読し焼香していただくパターンに。

何ごとも、施主の意向重視そしてムリはしないというのが私の方向。

そういった選択肢を考えていれば、案外と雨はあがっているものですが。さぁどうなるか。

扨、昨日午前は法要。

午後からツナギに着替えて工事スタッフ不在の本堂の足場に上がりました。

折角足場が立っているということで破風周辺の塗装作業に取り掛からない理由はありませんね。絶好なる機会です。

昨日は北側の体裁を整えましたが月曜日は息子の手助けを借りて南側に着手する予定です。

今のところ瓦屋さんは月曜日は他の現場とのこと。

チャンスです。まぁそういう予定は往々にして変更があるものですが。

驚いたのは風呂に入った時、顔の日焼けに気づきました。

お日さまには殆ど背を向けての作業でしたが、私は紫外線には敏感でこの好天の下、作業をしていればあっという間に真っ黒になりますね。

坊さんにありがちといわれるゴルフ焼けではなくて例年「草刈焼け」と弁明していますがコレは屋根屋かペンキ屋焼けか。

尚、大抵の境内作業の手伝いをしてくれている奥方ですが、足場のトップで手伝いを依頼するも「そればっかりは断る 一人でヤレ」とけんもほろろ。

要は「高い所はムリ」だとのこと。フォローがあれば工数1/3になりますから執拗に頼みました。

男女機会均等とはいうもののそういえば屋根屋(瓦屋)に女子の存在は見たことがありませんね。高木伐採でチェーンソーを操る人も石積み土木工事も・・・私の普段の業務のあれこれ、それらの仕事女子に出会った事なし。

差別するワケではありませんが、これでは「女じゃムリ」といわれても致し方ないかも・・・なる嫌味を吐き散らしていました。

奥方は「坊さんの業務を坊守が手伝うのは当然、しかしそもそも坊さんは「そんなことしない」と断じられ、しばし言い合いになりました。坊主は経でも読んでろってこと?

「夕食は作らない」風でしたので外食に出向くことに。

拙宅を出たところでヤギに遭遇。

近所で飼われている彼ですが、脱走したかと思いきや裏に飼い主が隠れていました。

和みますね。生き物は。

ただしGWの恒例行事②は私は馬が気の毒に感じて(デカい目が砂まみれ)そちらには行きません。

30余年前、初めてそれを見た際の印象が「かわいそう」でした。

まぁ相良に残る観光行事ですのでうまいことやってくださいな。

③は先日いただいたお土産。初めて食した「ずんだもち」です。かねてからその名は耳にしていましたが・・・甘い・・・

2025年

4月

12日

土

電気工事 停電 足場・瓦工事 そして町田から32名様

昨日の雨の時間は明け方まででおしまい。それもかなり小降りでした。

日中雨が降らないとの確証からか拙寺が抱えている案件、工事車両が次々と来訪。

朝から「今日やります」の連絡もあればイキナリ来られる業者も。それぞれが他所で現場を抱えていますので「ヤル」と決めたら一気呵成に動くといった感じです。

それぞれの工事についてはこれまで適宜拙ブログで記していますので割愛。

しかし私の仕事もありました。

門前の樹木枝払いについて「まだまだ」のご指摘。

配電盤設置のための電線の設置し直しのために高所作業車を使用されていますが、そちらをお借りすることは辞退、私は梯子をかけて伐採しました。

木登りは筋力トレーニングになりますからね。

細かい枝葉についてはカーゴに乗って伐らせていただきましたが、それはとても便利な代物です。

ただし以前本堂の足場を建てた業者さんの社長さんが「ベストな写真を」とばかりにこの門前で高所作業車を伸ばし切ったところで故障、高い場所で修理業者を待ちながら降雨でずぶ濡れになっていたことを思いだします。

ちなみにその故障直前まで私も同乗していましたが。

私だけセーフ。

④⑤は「さっぱりしましたねぇ」と門前の墓地へお参りされた方から。⑥は足場屋さんの最上部設置のための部材搬入風景。

⑦⑧とも設置完了し南側⑦から工事が開始されました。

昼食は電気工事の断線停電によりお湯をカセットコンロで沸かしてカップめんで誤魔化しました。

例によってツナギでの作業でしたが食後それを脱いで簡衣輪袈裟のスタイルに変身。団体のお客さんを待ちました。

昨日も史料館学芸員長谷川氏の引率でした。

観光バスで町田から来られた皆さん(32名)は役場の駐車場から徒歩で拙寺まで。

私も奥方も町田周辺にかつて活動していたことを皆さんに紹介すると、みなさんと共通認知の話題もあって盛り上がりました。

ご一同は町田の歴史関係を学ぶクラブ(「歴史を楽しみ歩く会」)だそうで3か月に1回程度こういったツアーを催行していると。

メンバーの中には町田市議会議員さんもいらしたようでした。

「私は今、歎異抄を学んでいる」という方も。

「またお越しください」とお見送りしました。

天気が平穏、よきご縁、すべてがありがたいことです。

2025年

4月

11日

金

千祭万歌in牧之原市PVコンテストのPV 意次イラスト

雨降りを覚悟していれば日差しもあって気分は外向きに。

よってツナギに着替えて境内の雑務いろいろを。

10時頃、本堂に彦根からいらしたという「田沼意知ファン」を豪語される方としばし。

「意次でなくて意知?」と耳を疑いたくなりましたがその方の趣向に驚かされました。

ジャケットの下のTシャツの図案を見てまた・・・田沼意次の墨画イラストでした。

その原画を持参されていましたので拝見。作者とのお知り合いとのこと。

滋賀県からチャキチャキの田沼ファンが訪れるとは・・・

私は「彦根城の方が・・・」的な言葉を発していましたが。

その人を「ごゆるりと」と本堂に残して一昨日電気工事の件で指摘があった門前樹木の枝2本ばかりの追加伐採をすべく用意をしていると史料館の長谷川氏が2名同伴で登場しました。

私が「今日は何?」と問えば・・・以前その約束を受けていたことを思いだしました。まったく失念していましたね。

ということで3人で本堂へ戻り、前出の方と合流。

お二人は「第1回千祭万歌in牧之原市(PVコンテスト)2025」の企画代表の方とカメラマンでした。

本堂内色々、そして私が見せていただいた田沼意次イラスト墨画の原画を撮影されていきました。

たまたま面白そうな素材と遭遇したということですね。

それから「お寺の仕事」の風景を撮影したいとのことでしたので、今から枝払いに木にのぼるのでそれでいいか?と問えば是非にということで二連梯子を抱えて門前に。

ノーヘルと安全帯ナシという態に「良くないこと」とは思いつつ樹上へ。

一応何かあるとマズイのでロープを掛けての吊るし切り。

彼らはその様を興味深く見上げて撮影していました。

「楽しかった」との感想を戴きましたが、読経の様子も撮影したいとのさらなるリクエスト。

まさか「真っ当な坊さんじゃない」との疑惑の思いからではなかろうな・・・とは思いつつ着替えをしてからお勤め姿を。

ダメなら一旦東京に戻ってから出直すとのことでしたし。

先日もツナギ姿で某方とペラペラお喋りをしているとその方は「ところであなたはどなた?」また「一体どうしてその恰好をしているの?」でした。

「坊さんは草履と作務衣姿で箒を持っている」の観念は間違っているのかも。

坊主にもいろいろあるのです。

①②は田沼意次イラストの原画。

イベント企画の代表の方はTシャツよりトートバックの方が売れるかも・・・でした。

著作権についてこの撮影の承諾と、バック図案の件の問い合わせを依頼しました。

③④はPVコンテストのちらし。

2025年

4月

10日

木

まぁいろいろ・・・叔母は晴れて退院 但しテーマ多し

昨日も朝から動き回りました。午前8時40分には藤枝平成病院にて待機。

叔母がこちらに救急搬送されたのが2月27日のこと。

当初は葬儀の覚悟までしたほどでしたが、叔母は昨日何とか退院するという快挙をやり遂げました。

ただし左半身に麻痺が残りますので以前のような自立歩行は無理。

退院後に入所する施設は以前と同様の手配をいただいたことは何より。病院と施設双方のご配慮がありました。

入所日調整のために昨日の退院+施設入所という運びになったのでした。

その数日前に院内でコロナが発生したため、もしかすると数日の経過観察が必要か、との懸念があったようですが、それら課題は無事クリアできたとのこと。

退院後の移動は介護タクシーを依頼したのは「自家用車では無理」とのアドバイスがあったからですが、やはり片側の足に力が入らない人というものの重たさが「半端ない」といいます。

チャレンジしてみたいという気持ちはありましたが・・・

施設への再入所の手続きがすべて終わったのが11時30分。

それでも新規ではないために省略していただいた書面も。

4名ほどの各専門担当者との面談と説明そして承諾のサインがありました。

生活・リハビリ・食事・排泄・皮膚(褥瘡対策)・再発・以前の手術(股関節)の痛み対策(痛み止め薬6種類投薬中)と説明は多岐にわたりますが今回特に変更のあった点は食事の件。

おかゆよりもさらに柔らかい流動食になって、飲み物も誤飲を防ぐためにとろみをついたものに変更されるそう。

年配者は水や茶でもむせ、肺に入れば誤嚥性肺炎になるといいます。

よって以前のように外出して鰻を食べることなどもはや無理な話。

「ただ生きている」といった叔母を見て、当然に「私のこれから」とオーバーラップさせてしまうのでした。

「食べられる」こと「歩ける」こと「おしゃべりができる」こと等々、「当たり前」のことだと思っていたらお目出度い。

叔母の施設を後にしてそのまま直行したのは御門徒さん宅。

以前からの約束がありました。

「桜の咲く頃に墓参りがしたい」という要望を聞いていました。よってそれを叶えるために私どもが手を挙げていたのでしたが、これまでなかなかタイミングが合いませんでした。

その方はやはり車椅子での移動限定の方です。

以前は電動車椅子に乗車しヘルパーさん同伴でお参り来られていたのでしたが、転倒したことからそのハイテク機器はやめかつヘルパーさんは月水金午前の「身の回りのこと」のみのお手伝いとなりました。

そして火木土日はデイサービスとのことで日中は不在です。

要は「月水金の午後の晴れた日で尚桜が咲いている・・・」それでいて私どもの時間の空いているタイミングですから、なかなかそれは難しかったのでした。

拙寺墓参焼香のあとは「買い物に(大阪屋にフライパンを所望)付き合って・・・」でした。

それは「お安い御用」。また扇屋の「あんぱんが食べたい」と店の前を通過しましたが、水曜定休でそれは諦めていただきました。

何でもいいから気軽にまた電話して・・・と自宅まで送り届けました。

そして、例の事案解消のステップ、足場屋さんの足場設営がありました。

夕刻前に電気屋さんの工事についての説明がありましたが、「今一つ枝払いが足りない」とのことで昨日の宿題は追加やり直しに。

雨天予報がありますがどうしようか・・・

①は病院入口の注意事項。院内感染は止められるものではありませんね。

②は枝垂れですが一番元気。③ソメイヨシノはもうおしまいに近し。勝間田川沿いほかどちらも満開ピーク、キレイでした。

④サツキが咲いてユリがグングン大きく成長しています。ユリは裏切りませんね。増えまくって私の首を絞めるほどです。

⑤~⑧は足場の状況。南北それぞれトップの部分はまだです。

⑨⑩は大井川渡河中から見た「茶」マークの粟ケ岳。

この山の根本を新東名粟ケ岳トンネルが貫きます。

このトンネル内で事故を起こして島田病院内に搬送されたのち「ひと悶着あった」方の件、報道されていました。

まぁ人様のことはどうでもいいといったところ。

私の周辺忙しすぎ。

2025年

4月

09日

水

好天の花まつり法縁 電源確保のため門前の枝払い

昨日4月8日は花まつり。

今年の相良仏教会の会長は須々木の海雲寺につき会場はそちらの本堂になります。

私は8時30分過ぎから昼前迄詰めていました。

その間、色々な方とおしゃべりに花が咲きますので、案外と疲れました。

午後からは門前樹木2本の枝払い。

チェーンソーを梯子の上で振り回し、残材の処理作業でへろへろになりました。

永遠に肩こりと筋肉痛が続くような・・・

この枝払いは中電電線の引き込みのために「枝が邪魔」と指摘があったからです。

現状分電盤が会館工事のために仮設されていましたが、私が「撤去はいつ?」と催促したことからこの件始まりました。

その私の質問に先方から「このままですぅ」との回答があって大いにひっくり返って「門前にこりゃないよ~」と。「仮設」ではなかったということですね。

会館完成後はこの分電盤は庫裏と本堂への配電をしています。

会館は独立して電気を供給することにしましたのでその中継のポールと配電盤がコレです。

よってこの見苦しいモノを撤去し電柱から伸ばした電線を庫裏の建屋に引き延ばしてメーターを設置しようという計画です。

勿論新たな工事費用が発生します。

そんな話はハナから知らなかったのですが、仕方なし。

見解の相違か・・・

大工さんもたまたま「これ何時取るの?」と聞かれるくらいに

違和感のある代物ですがこれを寺の山門前にオッ立てていられるほど私の神経、図太くありません。

私の不在の時に工事施工があるやも知れず、奥方に「メーターは正面から見えない場所に設置タノム」と念押ししておきました。

その後、大工さんと隣家に境界線の説明に行きすべてが解決した次第。

昨日は当面の拙寺と私に関する宿題のうち2点をクリアさせました。まだまだたくさん抱えていますが・・・

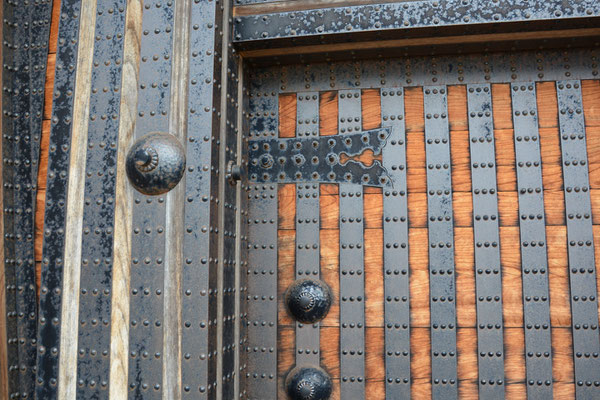

画像④⑤は海雲寺山門。

拙寺山門については耐震工作は何もしていませんが、柱と柱をあのように結束する作戦は手っ取り早くて悪く無さそう。

ただ拙寺の場合は壁が邪魔しますからね。

2025年

4月

08日

火

七里の渡 復元蟠龍櫓の中に松平定信

昨日は「外を歩けば汗、一枚脱いで本堂に入れば寒い」というのが東京からお参りに来た方々の弁。堂内法要にて。

その件、承知していましたので一昨日同様ストーブに火を入れてスタンバイしていました。

また昼夜の寒暖差も激しく、昨日は陽気に誘われて数鉢のハイビスカスを外に出していましたが、夜間から早朝の低温予報を知り慌てて室内に取り込みました。

日向は春とあっても日影と夜間はまだまだ冬ですね。

法要が終わってから(親戚の方が入所する)近くの施設へ行かれるとのことで「私も・・・」と図々しく同行させていただきました。

その方は私が相良の地でお世話になる頃から存じ上げる方で以前は拙寺バス遠足にもお付き合いしていただいた方です。

そちらへの入所について耳にしていたもののなかなか訪問する機会が無かった、というか踏ん切りがつかなかったのでした。

コロナ禍以来、部外者の来訪に施設側のガードはきつく、他の方の元を尋ねるにあたり何度か門前払いにあっていましたので。

そして今回は親戚の面会であれば一緒に潜り込めると踏んだのでした。

お元気な姿を拝見しましたが、私がマスクを外して「だーれだ?」と言うと即座に「おっさま~」(当地の年配者の坊さんへの敬称)と言ってニッコリ。

足については大分衰えというものを窺えましたがお話はしっかりできてこの機縁、有難く思った次第。

別れ際に「また来ま~す」とありふれた言葉で挨拶をすると・・・

「相良に帰りたいよ」と返ってきました。

その施設は相良にありますのでそれは「家に帰りたい」の意ですね。

そのホームについてはその方からすれば(自分の家ではない)「遠隔地」を感じていたのでしょう。一人暮らしができなくなって施設にお世話になることはやむを得ないことですが・・・難しいテーマ。

扨、先日の桑名七里の渡の続き。

広い河川に面したこの湊には画像の如くの頑丈な防潮堤は以前はなかったのは当たり前の事。

天候の激変について予報ができるはずもなく、海上交通はイチかバチかだったのでしょうね。

ブラタモリで出た蟠龍櫓の復元については三代広重の「東海道名所改正道中記」にある、この地を描いた浮世絵の図を参考にしたとのこと。

櫓の中はちょっとした展示場になっています。

松平定信の画像も・・・定信は隠居後に白河から桑名に。

2025年

4月

07日

月

国道473金谷相良線 国道1号直結とニホンカモシカ

「春の法要」の晴天の翌日は雨。

法要がありましたが、やはりストーブに点火。

灯油の在庫が少ないため冷や冷やです。

この時期、余計なストックはしたくないですからね。

墓参の時間には雨があがり、夕刻にはキレイな日没、山の端の夕陽を拝むことができました。

あのオレンジ色は心を和ませます。亡き人の面影もそこに感じて。

「春の法要」が終わったとはいえまだまだやり残している宿題が多数。先ずは私が「生きていること」・・・。

健勝であるとは思っていても「まさかの坂」については頭から離れません。「お前も死ぬぞ」ではありますが「たまたま生きている 生かされている」・・・有り難いの心、南無阿弥陀仏・・・がそのオレンジ色の深みから沸いてきます。

まごまごしていると各所に繁茂する雑草の対策に追われることになりましょう。とはいっても毎度「お手上げ」となって溜息をつくばかりですが。

扨、夕刻にお日さまを左手に見ながらバイパスを北上しました。

掛川在住の檀家さん宅に向かうにあたり、その道を選択した次第。

先日開通したばかりの『国道473号金谷相良道路2区(3.3km)』を使用しようとの試みです。

金谷・島田方面に向かうに私どもは直近の相良の大沢インターから入って空港手前の相良・金谷線で否応も無くおろされていたのですが、今回の延伸で1号線バイパスに直結したというもの。

1号線バイパスは新東名インター入ロ近くを通過しますので「便利」になったというのがウリですが、イメージとして「空港前」から一旦西方向に向いますので(諏訪原城の山系を右手に見て)、これまで直進していた金谷駅前通過コースとは「違う・・・(遠回り)との違和感が。しかし信号ナシの殆どノンストップで「悪くないかも・・・」と。

私は掛川方面に西進したのでしたが、勿論快適だったのは信号待ちが無いこと。

これまでは当地からそのコースを辿るにはだらだらと菅山、菊川の台地を行って掛川駅周辺到着といった感じでした。

新幹線側とは反対になりますが、その道路を使用した方が断然ラクかと思ったところ。

やはり信号がないことと、台地の上り下りが少ないストレート系・・・走りやすい。

これまで(金谷駅前通過)とは動線が変わるとなると、金谷から空港までの道の途上にあった土産店やレストランは客数の減少にやきもきさせられるかも。

ということからその辺りに出店の計画のあったショッピングモールの出店がお流れになったことも推測します。

尚、東名牧之原インター北側の造成工事は進んでいるよう。

帰り際、バイパス東萩間辺りで、数台の絡む交通事故に遭遇しました。

パトカーの赤灯と発煙筒でその交通規制がわかりましたが、何故かその停車車両の先にニホンカモシカが一頭。

本当に不思議な光景です。

推測するに「彼」が事故の発端だったのかも知れません。

しかし倒れているわけでもなく、人や車を怖がるわけでもなく、本線脇にただ立っている・・・という状況でした。

交通事故のショックで呆然自失に陥ってしまったのでしょうか。

あの道路では狸の事故遭遇については日常茶飯事ですが、ニホンカモシカの事故原因など初めて聞くことです。

しかしそれが事実なら、動物が侵入しない対策を考えていただかないと。周辺ではニホンカモシカ出没事案は枚挙に暇がありませんからね。

画像は掛川の先方ご自宅に上がり込んでのお茶のご接待。

「眼にイイ」といわれる菊の花茶とひまわりの種。

両方とも私はお初の品でした。

2025年

4月

06日

日

七里の渡跡 桑名 知った景色を視て ブラタモリ

おかげさまで春の法要兼新会館お披露目のご縁は無事終了。

総代・世話人・婦人部スタッフのフル回転の活躍がありました。

息子も朝から手伝いに入いり、法要の時間もまかせるつもりでしたが、急きょ浜松での法縁(17時開式)の招へいがあり午前中には相良をあとにしていました。

段取りが外れて、思わぬミスをしでかすなど、満足できるものではありませんでしたが、何とか終了できたことだけでも有難いことです。

今回は会館のホールのお披露目もあって総代の受付をそちらに設けましたが、お参りの皆さんの「導線」というものが初めて認識できました。

門を潜ってスグの会館で受付を済ますと、お参りをせずに帰られる方が多くいらしたことです。

境内では寺楽市も開催されていますので、それでは出展者に申し訳なし。本堂でのお参りもして欲しい・・・

よって次回は「本堂内に受付けを設けよう」ということで皆さんと意見が一致。

そして、寺楽市の延長の件、大河ドラマの進行にあわせて「2週間程度ぶっ続けでやっちまおう」という私の考えを披露しました。

そのタイミングとは劇中、「田沼意知が江戸城内で斬られる―田沼意次が失脚―相良城破却」が放映された日から2週間程度ということです。

テントの2張も張りっぱなしにして無理やり営業。

誰かしらが出ばってより来訪者を待ち構えて賑やかにしようというものです。

それが、相良の地が全国にその名を響かす最後の日として、悪あがきしてみようという算段です。

どれだけ人を集められるか・・・お客さんは勿論、スタッフも。

昨日はダイコン1本100円の販売がありましたが、これから野菜系は出てこないようですし・・・何を「店」に並べるかも決まっていません。

まぁ思い付きで物事を進めて失敗するパターンでしょうか。

私レベルの思い付きなど「アメリカのあの方」から比べれば大した害がナイですがね。

扨、NHKの人気番組が再び登場。

かつてブラついた桑名の風景がイキナリ映り、見覚えのある櫓も登場。

七里の渡跡の図でした。

揖斐川と長良川が合流した辺りの海上がかつての東海道。

こちらと熱田神宮とのラインですね。

数年前の画像ですが殆ど変わっていないような。

2025年

4月

05日

土

瓦屋さん仮止め再訪 鬼平のい~らイベント落選

朝から業者さんほか様々な方たちが寺に訪れました。

午後からは「春の法要」の準備に世話人方々も集まりましたが、午前中の見物は例の鬼瓦の件、職人が上がって例の問題個所の仮留めを。

当初足場屋さんの下見とのことでしたが、「春の法要に際して何かあったら・・・」と気を使っていただき、とりあえずの安心を頂いたのでした。

来週中に本堂南北の破風下に足場が組まれ再来週には完成するとのこと。

各画像は荷締めロープで固定した図。

扨、昨日「NHKイベント・インフォメーション」から「落選の通知」が届きました。

4/19に牧之原市相良総合センターい~らで開催する「牧之原市制施行20周年記念事業「ラジオ深夜便のつどい」に応募していたのでした。私と奥方と二人です。

先月の段階で応募者多数で抽選との情報を得ていましたので「まぁ無理だろう」と期待はしていませんでしたがその現実は少々のショック。

長谷川平蔵宣以(のぶため)―鬼の平蔵―役の中村隼人氏が来られるとのことでした。先般番組では田沼意次との関りが描かれていましたね。

まぁ今の私どもにとってクリアしなくてはならないテーマが山ほどありますので。

2025年

4月

04日

金

本丸付段 薪の丸 戌亥櫓跡 金沢城

雨あがりの午前から軽トラの荷台を作業場として大工仕事。

会館ホール用の椅子42脚が4日に届くことになっていますが、少しでも楽にできるよう、スタッキングキャスターを5台ほど製作しました。

一台に5脚をスタックするとして25脚。到底その数では足りませんが、あとは様子を見ながら。物置に重ねて置いてもいいですからね。

午前は時折雨混じり、昼過ぎには陽光が注いで暑さをも感じましたがハッキリしない天気です。日没頃には再び寒さも。

昨日記した鬼瓦の件、瓦屋さんは余程の緊急性を感じたか、足場屋さんの手配、早速訪れて設置個所の下見。4日には瓦屋さんとその方法を詰めるそうです。

また鬼瓦の不安定の具合が尋常ではないのか、落下防止の仮留め処置をするとのこと。

やらねばならぬことが多すぎて・・・泣き言を並べたくなります。

まぁそれが生きているということか。

藤枝の病院にいる叔母さんに関わるあれこれも次々に・・・叔母もしっかりと生きていますからね。

そして色々後回しにして「諦める」ことが多くなりました。

「できないものはできない」「放っておけ」と自身言い聞かせるように。

考え出すと眠れなくなる・・・

先日の積石の筋肉痛、関節痛も一気に出てきて、やる気不良に拍車が。やはり「勝手にしやがれ」か。

扨、金沢城の戌亥櫓のべース石垣を先日記しましたがその上段が本丸付段、三十間長屋を通ってその戌亥櫓跡へ。

掲示板の通り宝暦時代の火事で焼失してしまったとのこと。

いずれ再建話も出てくるのでは。

2025年

4月

03日

木

まぁ・・・色々ある しかし、きびしい・・・鬼瓦緊急

朝は小雨、お昼を中心に晴れ間が。

気温はぐんぐん上昇してまさにお花見日和の感。

ただし庫裏の中は依然「冬」でしたが。

瓦屋さんからメール。

14時過ぎの来訪を報せてきましたが私の自由になる時間は15時頃と伝えました。その時間帯には電気工事の詳細について詰めることになっていましたが両方をこなしました。

また境界線の問題が急浮上し測量士の図面を待っています。

瓦屋さんは本堂屋根に上がってしまいますのでそれを見ながら電工さんのお話を聞きました。門前の分電盤の支柱を外して、新たに配線をし直す工事です。

瓦屋さんを呼んだ理由は先週の土曜日に檀家さんから「住職、おかしいよ~」の指摘を受けたことによって気づかされたのでしたが、それが本堂正面左手前の鬼瓦の袖の部分のズレです。

毎日本堂を見上げ誰よりも本堂のあれこれを熟知しているつもりの私でしたが、それだけに衝撃著しく、ため息交じりで瓦屋さんに連絡した次第。

早速昨日、その検証に来られたのでしたが、駐車場を降りてスグ北側からの本堂の鬼瓦を見て「こちらの間違いじゃあ?」と。

半信半疑でその下にグルっと廻って見上げれば再たも愕然、南側以上に北側のそれがズレまくっていました。

何故か左右対称。日頃のノー天気、いやはや救いようがないレベル。何故にして気づかなかったのか・・・。

まぁ落下する前に判っただけ有難い。アレが落ちたとしたら・・・半端な補修では収まりませんね。

瓦屋さんが二連梯子で上がって南側北側とも現場検証。

「鬼」の部位は何カ所か銅線で繋いで結束していますが、それらが緩んでいるとのこと。緊急性大アリの様。

「何かありました?」と言われても心当たりなどなし。

「竜巻が通った?」とも聞かれましたが、あの時はちょいとコースが違いますからね。

何よりその際の翌日、本堂画像にはそのズレは見えません。

現状多くの問題を抱えている私。

さらなる頭を抱えるようなテーマの発生に苦虫を潰す様を奥方に見せると、「アレだけは御前がどうこう頭を巡らしても無理な話、瓦屋さんにまかせるのみ」と。

腹をくくって早急なる対応を待つだけですね。

4日午前に足場屋さんの現場検め。そして来週中には着手するとのこと。

南側の足場は墓石の上にかかりますのであの時同様に迷惑がかかります(その時の図も何らの違和感もありませんね)。

どうかご容赦を。

鬼瓦は5パーツに分かれているようで、あの部分だけで30㎏はあるそう。高所の不安定な場所だけに足場は不可欠ですね。

どうにでもなれ・・・いつもの「勝手にしやがれ」の心境です。

昨日は法話で「有無同然」について触れました。

色々な方たちから「素晴らしい本堂だね」とヨイショされて悦に入っているワケですが、維持管理はカンタンではないです。

ハナから本堂が無かったとしたら・・・その手の苦労は不要ですが・・・。

①②は午前中の図。青空が広がっていました。ところが15時すぎからポツポツと。

当初「最悪」は南側1か所①~⑧だけだと思っていました。

「まさかの坂」とはこのことです。

⑨で並行移動して北側へ廻っていました。⑩~が北側部分。

2025年

4月

02日

水

応仁文明の乱を乗り切った千本釈迦堂(大報恩寺)本堂

新しい火葬場は位置も決まり、既に着工が開始されたよう。

榛原地区の火葬炉も相良の火葬炉も老朽化が進み、その新設は喫緊の課題でした。

新しい火葬炉は5つ+ペット専用炉も併設されるとのこと。

そして、私の場合、現状より距離が10倍ほど遠くになります。

一言で東名牧之原インターの先、という感じですね。

御前崎市、牧之原市、吉田町をカバーする施設ですが、むしろ菊川市の南部に近い。また御前崎・吉田の皆さんは私以上に距離を感じるでしょうね。

まぁ、御前崎と相良の街内の人はバイパスを使用すればそう苦労は感じないかもしれませんし、個人的には榛原の山の中の火葬場にお邪魔することと比すればまったくOKのレベルです。

相良の火葬場のご担当の一人としばし時間を持ちましたが、新施設への継続採用か否かについて、未だ打診がないことが不安であると吐露されていました。

突然「継続不可」など告げられたとしたら一から就活を始めなくてはなりませんからね。

市町の委託業者の採用とはなりますが、不安を抱えたままの修業は気の毒な事です。

「おそらく継続採用になるだろう」との推測を議会関係の方から伺いましたが、これまでの皆さんの経験をフルに生かしていただければ有難いことです。

「その時」は私も「タノム」立場ですから。

扨、以前息子と行った千本釈迦堂。

洛中最古の本堂がこれまで生き残ったということは奇特な事です。洛中を焼野原にしたあの長期にわたる戦乱、応仁文明の乱でたまたま火が掛けられなかったことが大きいでしょうね。

しかしこの本堂の内部にその戦いの痕跡が遺っています。

③柱に刀と槍の疵が見えますが、刀疵は判りますが、あの○ポチが槍疵・・・なのかしらねぇ。槍では柱に弾かれるだけでしょうから。

しかしこの本堂内での乱闘騒ぎとはどういったシチュエーション?本堂で暴れるな!!刀を振り回すな!!

2025年

4月

01日

火

宗源院にお参り 変わってること変わらないもの

相変わらずの冬の再来。

特に日没後は・・・県東部の山間部では降雪の予報まで出る始末。

先日は小田原の魚屋さんの閉店について記しましたがその話を藤沢の妹に伝えたところ、「さっき挨拶に行ってきた」とメールがありました。

閉店当日とあってその閉店を惜しんで駆け付けるお馴染みのお客がひっきりなしに訪れていたそう。

地元局の取材に応じる姿もあって多くの時間は持てなかったようですが、あらためてその店の人気を知らされたといいます。

地元タウン誌の紹介冒頭を転記すると「国道1号線沿いに店を構える創業100年の鮮魚店『魚梅』(小田原市南町)が3月末に閉店する。店内には常連客からの贈り物というイラストや書道作品が飾られている。同店は大正時代に開業した~」で当時のものと思われる仕出し箱やおかもちが伝わっているとのこと。

直接の閉店の直接の理由は社会業態の変化というよりも、経営者自身の体力と後継者不在がテーマだったよう。

2人の男子がいらしたことは存じ上げていますが~大昔に私の車に載せた事がありました~二人とも鮮魚店は継承せず「好きにやっている」そう。

妹がそれを聞けば一人は金沢大学で学者に・・・と。

父親が「好きな事をすれば・・・」と言って育てたら「そっちだった~」と笑っていたそう。

何か一つの事に没頭して学びの機会を得ること・・・羨ましいような。素晴らしいことだと思います。

扨、私どもはヤルことが山積の中、すべてを放棄して浜松へ向かいました。

以前からこの日を予定にあてていたためある意味開き直り。

午後には携帯電話に都合4回の直電があって、早々に帰宅したい気持ちも湧いてきましたが・・・。

午前は小粒ながら雨が時折降る中どこもかしこも咲き誇っている桜を見ながら走ったわけですが予定通り、宗源院にて墓参りを。

久々で驚いたことが墓域の木々が一掃されてスカッと明るくなっていました。

変わるものです。

それに対して墓域前の案内板は昔と同じ②。

掲示板の錯誤?その記述は変わっていませんでした。

2025年

3月

31日

月

市内初人工芝グラウンド 拙寺石垣ベース設置

冷たい風が吹いていたことと頭痛のせいで朝からヤル気ナシ。

それは言い訳、MLB見たさでテレビ小僧。

まぁ昼前に思い切って表に出ましたが。

本堂から会館1階のホールに移す海の如来さんの須弥壇前面に置く香炉机の足となる台の製作にかかりました。完成は先の事。

その手のものを新調したり製作依頼をすれば、100万円では収まらないほど高額になりますので、中古と手作りで誤魔化します。

金箔が剥がれて地肌の黒漆が見えていても私的にはどうってことなしです。

問題は5日の春の法要までに間に合うかどうか。ダメでも仕方なしで済ませます。

他にたくさんのやることが控えていますので。

午後は奥方に「風呂を沸かしておいて・・・」と一言頼んでから駐車場に放置されていた石垣の石をあるべき位置に移動。

とにかく駐車スペース確保が第一義ですから設置はやっつけ仕事。とはいっても場所確定には少々の整地が必要でその重たさには難儀します。

檀家さんの往来に声が掛かりますが、石の重たさを聞いてくる方も。「おもたいで~す」。

私はできるだけ「腰」を使わないよう腕と膝を地面に接しながらの足の筋力で石を転がしたり、数センチだけですが抱きかかえたり。

風呂から出て膝と太ももを見ると、心地よい痛みの擦過傷と各指そして肘に違和感が。

扨、市議会議員さんとおしゃべりした際、「相良総合グラウンドが見違えたよ」とのことでしたので、さらっと見てきました。

これまでは雨が降ると田んぼ状態ということでそれは私どもの頃のサッカーグラウンドと同じです。

今のサッカーはそのような悪コンディションはあり得ないようですね。

開設まもなく予約が集まっているよう。

他県のクラブからの問い合わせが多いようで、この山の中が賑やかになりそう。

彼らの宿泊先について伺ったところ、そこはまだ地元との関連性が追及できていないよう。

これからが楽しみですね。

子供ができたら「何をやらせる?」と奥方が息子に聞いたそう。

オオタニさん好きの奥方は「野球だよな」と質すと「サッカーに決まっている」と返されたそう。

彼はイタリアサッカーかぶれですからね。

私はそのどちらかの選択ならまったく異論なし。

31日は息子らと宗源院に墓参りの予定。

2025年

3月

30日

日

生きているからこそボヤく 国宝千本釈迦堂本堂

数日前に電話で「今月末にて店を閉めます」とのご挨拶。

私ども家族がお世話になった小田原の鮮魚店からです。

父母だけでなく私も半世紀以上のお付き合いをさせていただきました。

そちらは母親の友人稼業ということで私と妹の成長を優しく見守ってくれた魚屋さんでした。

1月末で閉店された相良の魚才さんの件もありますが、鮮魚店という業態は大手の市中浸潤によってその居所が無くなってしまったようですね。

その母の友人のKさんは、私が沖縄に住んでいた頃、わざわざ沖縄まで来られたことがありました。

よって南部の戦跡を案内して廻った想い出があります。

もっともその来沖はその方の父上が南方で戦死したことによるその思いが増幅してのことだったようでしたが、当時であっても様々なボヤキを囁かれていました。

勿論それは、無意味な戦争で亡くなった人たちへの思いと「父親が不遇の死を迎えてなお、のうのうと生き延びている上官たちがいる」という感情の爆発だったような。

痛烈な言でしたが、涙を流していたこと、殊に印象的でした。

コーラと「柿の種」が好きな方で私がコーラの味を知ったのもその方から。もう亡くなって20年近くなります。

日蓮宗の本堂葬儀でしたが、妹と参列しました。

私は当流の道中着で参列したのでしたが導師から「こちらへ」と導師の隣の席を指示されました。

そういう時は「こちらで結構です」と謝意を示しながらお断りするという流れになるのですがその時は未だその「了解」について知らず、のこのこと導師の脇に着座した次第。

勿論チンプンカンプンですから私は沈黙の時間でした。

ただし心の中で「南無阿弥陀仏」。

すべてのことが昔話になりました。

私の存在もきっと懐かしき・・・という時が訪れましょう。

しかし懐かしがってくれる人がいるだけ仕合わせなこと。

果たして・・・

夕刻のメディテーション~拙寺のマインドフルネス~の締めに語ったのが、毎日いろいろなことが起こってあたふたしていること。何例が挙げていました。

そしてボヤくことができることこそまさに生きていることだと。

ボヤキまくろう、有り難く。

扨、画像は息子に連れられて迷いつつ訪れた千本釈迦堂。

正式には大報恩寺という名称が。

本堂は安貞元年(1227)の上棟が棟札からわかっていますが、それが「洛中で一番古い木造建築物」たる理由です。

私の縁者不在(大谷祖廟にはたくさんいます!!) 、かつインバウンドの数多と京都愛に満ちた人たちのボヤキの声が最近殊に大きくなった感ありますが、このお寺には今一度顔を出してもいいかもと思いました。

800年を経た木造本堂へ。

まぁ、穴場といっていいでしょうね。

2025年

3月

29日

土

諏訪原城本丸へ ヤマザクラ久々ご対面

このタイミングを逃すと何時になるかわからない・・・それは藤枝の病院にて養生する叔母との対面。

会館に境内とやることが山積ですからね。

叔母の様態は入院時にはさすがに「今回はダメ」と思わされましたが今のところ意識は戻って私どもの顔は判るようになりました。

おしゃべりの少々もできるようになって、「復活」の余地はあるような。

年齢が年齢だけにその復活も限定的なのでしょうが、昨日も別れ際に「飯を食いに行こう」と。なかなかしぶといことで良き良き・・・

病院側も以前の施設に戻れるよう計らっていただき、施設と折衝、順番は待ちますが、何とか元に戻れそうな。そうあれば有難いことです。

施設復帰となれば、再び定期的に夜中に叩き起こされることになるのでしょう。まぁ成り行きに任せる他はありません。

覚悟しています。命のことは。

扨、藤枝からの帰り途、金谷に出て久々諏訪原城に寄り道しました。

目的は本丸のヤマザクラ。

その開花の件、思いだしてから、この地を訪れても「既に遅し」のパターンが多かったので、無理にでもと日没前に立ち寄りました。

ヤマザクラは花と葉が同時。花びらもより白っぽい個体です。

まぁこれを拝めて気が済んだというものです。

①大空堀を隔てて向うの木々の奥が本丸。⑤は本丸東端より大井川方面を。

⑥は西側の古くからある駐車場スグの堀跡の図。

以前はただの草ぼうぼうの窪みでした。

奥に卵塔の数基があってその駐車場付近に寺があったことが推測できます。

多くの大規模な遺構が目前に・・・ウグイスが迎えてくれます。

ニホンカモシカには会えませんでしたが。

2025年

3月

28日

金

阿亀と阿亀の宝篋印塔と阿亀枝垂れ桜 千本釈迦堂

昨日は日枝某なるメディアの大将の退任が決まったと報じられ、ていましたが、ご当人は記者会見にも姿を現せず、高級車に乗り込もうとするメディアのインタビューも完全無視を決め込むという御仁。

以前はペラペラ饒舌の様を見せていたこともありますが、それに思わず苦笑させられました。

インタビューとして私も各メディアから(勿論その局の方からも)マイクを向けられたことがあり、またこれまで一度たりとも「完黙」あるいは逃げた事などありませんからね。

何よりメディアの親分(天皇とも)としてその「マイク」を仕事のネタにしてきた方、それから逃げ回るってどうよ・・・って感じが。

昨日は取り敢えずの区切り、新会館の確認検査の日。

外構石垣について頭を悩ませましたが無事に通過することができました。

おかげさまです。

次の難題がその直後に発生しましたからまだまだ心休まる日はありません。また、いろいろとあの会館に付属するテーマの解消に進まなくてはなりません。

扨、数日前京都のサクラを紹介する番組がBSでありました。

そちらが千本釈迦堂です(場所はこちら)。

画像は息子の京都在住時代(2016年9月)と古いものです。

チャリ専だった息子の案内で車でこちらに参りましたが大きな通りから細道の住宅街にある古刹とあって一方通行にてあたふたした記憶が残ります。

番組ではそちらの阿亀桜と新しく国宝指定となった六観音菩薩像が。

しかし阿亀の姿はまさにおかめひょっとこのおかめを連想。

像の作者のイメージはそこに収まるということなのでしょうね。

宝篋印塔も古さを感じず、今一つ。

せめて桜の満開でも拝むことができたら・・・と思ったもののこちらに訪れた時節に問題がありました。

その時はたまたまそのサクラに気づいたのでしたが。

昨日の拙寺境内のソメイヨシノの開花は一昨日の倍。

青い空のもとそれらを見上げてみたい。

2025年

3月

27日

木

文芸まきのはら19号 田沼意次特集 夏日の境内

朝から境内、テラス一階で大工仕事。

しばらくして奥方が「さあ、やっつけるぞ」と玄関から。

会館の建築確認の日が27日と迫っているための準備です。

昨日はクリーニングやらリース屋さんが来訪しましたが私どもは「接道義務」をクリアーするために石垣いじりをすることになっていました。

もっと早くから着手する予定でしたが体調不良と法要のために遅々として進んでいず、何と前日のやっつけ仕事。

風が吹きまくる中、西側土塁土木作業をしましたが、奥方は黄砂と土埃で地獄の思いを味わったといいます。ここ数年で花粉症症状が出て、黄砂の降る日は2倍どころか「10倍の苦しみ」とのこと。そのアレルギー症状とは喉と眼の痛みといいますが、喩えていえば「目玉を刳り貫きたいほど」だと。

私は久し振りに抱えた石の重たさに自身の体力の衰えを痛感しました。まぁ風邪の症状を引きづっていましたが。

「あんな場所に石を積む奴が悪い」と嫌味まで吐いていました。「そんなバカはいない・・・」と八つ当たり。

しかし私は(その手の仕事は)「もう無理かも・・・」とつくづく。

「無事、確認が下りるのかね」と奥方が大工さんに問いかけたところ、中には確認が下りないまま「ず~っと放置している」家もあると。半信半疑ながら、それを聞いて安心したようです。

要は「ぶっちぎり」ですね。

私は「それっておかしくね?」。

しかしながら、拙寺門前の道路が「道路に非ず」(消防車が入れない)の認定こそ、そもそもおかしい。

まぁ、結果はすべて阿弥陀さんにおまかせするところです。

午後遅くのニュースで静岡でソメイヨシノの開花宣言の報を。それではと拙寺境内のそれを見にいけば4~5ほど咲いていました。まったく「一気」ですね。

扨、恒例の「文芸まきのはら」19号が発刊されました。

さすがに田沼意次特集です。

見知った名が並びますが、考えてみると以前の御常連の名が見えなくなってしまいました。

時間が確実に進んでいるということですが・・・寂しくなるばかり。

相良本通り、布施書店にてどうぞ。

2025年

3月

26日

水

瓦修繕前の三十間長屋 金沢城本丸下段

この筋肉痛と風邪の因果関係はナシと考えていますが、不調5日目はピークに達したよう。

葬儀式と重ならなければ大したことは無かったのですが、通夜が案外何とかなったことから「大丈夫」の躰で法要の開式。

しかし式冒頭の「伽陀」の段階で咳が出始め、それを堪えるためにしばし無声の時間が・・・まことに申し訳ないことです。

やはり風邪の罹患=プロ意識の欠如・・・でしょうね。

発声命の仕事として。

日々何となく体のことに配慮せず過ごしていることが失態を招きます。同じことの繰り返しです。

浜松の78歳の方が軽トラで女子小学生の列に突っ込むというあまりにもショッキングな死傷事案がありました。

これから私も年齢を重ねるにあたって「何となく」の漫然の注意欠落は絶対にあってはならないことと思う次第。

その件、日々「自分が一番信用できない」と理解しつつ生活している私ですが、この「車次第」のド田舎生活で車の運転ができなくなるということは、あとは「死を待つのみ」的な人生放棄を意味するような気がして・・・

私の現状は日々忙々、4月5日の「春の法要」とそれにあわせた色々についてあれこれ頭を捻ることが。

ボヤキだしたらキリがありませんが、その一例をあげれば「春の法要」に際してつきものとなった返礼品のお餅の配布の件。

世間ではコメ不足で価格が高騰している様を伝えていますがそのもち米も例外ではありません。

先般奥方がいつもの店舗にその予約をしたところ「数年前の2倍だよ」と。数量を抑えることを勧められたそうです。

返礼品について夏の盂蘭盆以外、春と報恩講についてそのお餅の配布をしていますが長年色々なものを試す中、それが一番に好評であると感じそれを続けています。

よって「今更陳腐な言い訳はしたくない」というのが現状の私の思うところ。

何から何まで物の値が上がってしまいガッカリすることが多くなりました。

扨、金沢城続き。

本丸跡直前にある三十間長屋なる建物。

しかしこちらの復元建物の圧巻たるや・・・

城内の建物はピカピカばかりで、よくもまぁ・・・というのか、その一見しての感覚です。

やはりカネ・・・? 何をするにしろ・・・辛いね。

最大のネックがそれでした。

2025年

3月

25日

火

通夜 本堂にて

不調4日目。

結構に続くものですね。

私は昨日は本堂でのお通夜。翌朝は葬儀式になります。

何とか通夜のお勤めができて安堵しています。

最近はホールでの葬儀が多くなって、お寺としては何もすることはなく、お気楽なものでしたが、本堂葬儀は準備に注力しなくてはなりません。特に奥方はへろへろだったでしょうね。

何故なら私が「不調」を理由に動かなかったから・・・

「泣き」をいれていましたが、息子は所用があるとのことでした。

「そういう時もあらぁな・・・」と一日中ノソノソ、ノロノロの躰でした。

勿論通夜式にすべてを注ぐためですが、奥方はそれを許容してくれました。

画像はいずれも昼間の準備中の図ですが、私は施主の意見を尊重し生花、本尊前は白ですが、あとはおまかせ。

新会館はまだ使用不可ですのでトイレは庫裏にご案内。

ただ会館前に受付を設けました。

とても便利。テントを張る必要がありませんから。

2025年

3月

24日

月

二ノ丸から戌亥櫓石垣 金沢城

外気と本堂内の温度差はきっと5℃以上はあったでしょうね。

10時からの法事直前、施主が「ストーブは不要」と仰っていましたが、さすがに滞留時間が長くて冷えたらしく、終了時にはそれに火が入っていました。

しかし外に出れば雲泥の差、昼過ぎには半袖OKの日和で、これぞ本当の春・・・といった感。

体調不良3日目は喉の痛みに咳がちょこちょこ・・・、お勤め時にそれを堪えること数度あって、つくづくこの仕事に「油断」(風邪ッぴき)は禁物と思わされた次第。

毎度毎度同じような反省をします。

おそらくこれから何度も・・・まぁ、それだけ場数を踏むことができれば有難いものですよ。

扨、先日「日本人の『死因』認知症が首位に」というニュースがありました。

私はその認知症というもの、間接的に他の致命的な病に通じ結局亡くなるということは承知していましたがその『死因』として直接名指しされていることに「そうなんだ~」の少しばかりの驚きがありました。

認知症―寝たきり(免疫劣化)―嚥下障害あるいは感染症―肺炎あるいは老衰・・・といった確定的ともいえるパターンがありますがその大きなくくりである「認知症」が致命的であったということですね。

2023年の厚労省の統計では癌などの悪性新物質が24.3%

心疾患14.7%、老衰12.1%、脳血管疾患6.6%、肺炎4.8%

誤嚥性肺炎3.8%、アルツハイマー病1.6%、その他32.1%。

それらのうちやはり認知症が遠因となっている病がまたぞろ。それぞれの病の発現に関わっていそうです。

癌に虚血性心疾患、脳卒中などの「=死」とも思える病の救命率が高くなったことから「いよいよ」というカタチでその「認知症」が目立つようになったということかも。

健康寿命の伸びがそれほどのものでもない中、平均寿命が顕著に上がったということ、それは健康を損なってから、亡くなるまでの時間が長く(寝たきり)なっていることです。

そりゃマズイですよ。

寝たきり期間ばかりが延伸したとしても御長寿とは歓べませんからね。

また、高血圧と肥満、糖尿病が悪いとはいいますが、寝たきりになるにあたって肥満の人など見たことが無い。

画像は金沢城二の丸から戌亥櫓の石垣の図。

2025年

3月

23日

日

河北門二の門 橋爪門 金沢城 言葉って恐ろしい

最近は失敗ばかりで、注意力も集中力も欠落。

前日からの体調不良をその理由にすることはできません。

私の反省についての聞き役は奥方ですがいつもの「バッカじゃねぇの?」「私なら眠れなくなる・・・」とその失言について大いに指摘されてしまいました。

言葉というものは一度吐いたら修正が利かない恐ろしいものです。

私が何気なく口に出した言葉はいわゆる、禁忌なる語かも知れませんし相手を傷つけたかも知れません。それを吐いた時は何の気なしというのも今考えるとバカ丸出し。

特にこちらで各々しかじかとは記せませんが・・・。

しかし体調不良のくせに口だけは回って余計なことまでおしゃべりする愚の骨頂。奥方は私の反省の弁を聞いて呆れ果てていました。

これは私が死しても治らない病気ですね。どれだけ他者を傷つけ時に追い詰めながらのうのうと生き恥をさらすのでしょう。

不思議ですが、それでもめげない図々しさよ。

昨日は忙しい一日でした。

昼過ぎに夕刻から焼津方面で通夜を承っている息子が立ち寄り、本堂お内陣の中型須弥壇を堂外への移動作業の手伝いをしてくれました。

まぁその来訪を待ちわびていたのでしたが。

襖や障子を外しての3人がかりの大仕事でしたが、無事に移動完了。

この冬の「温室育ち」の如くの私の筋力は果てしなく低下、先日ぶん回した刈り払い機の件もあって体中筋肉痛の嵐です。

それとも風邪によるもの?

午後からは史跡調査会の定例会。

あまりにも暖かい境内の陽だまりで、お茶をすすりながらの時間。そのうちの1人が「凄かった」とため息交じりの遅刻での登場。平田寺の特別拝観に寄ってきたそう。

史料館の長谷川氏が門前にて人を捌きながら「2時間待ち」を宣告されたと。それでも行列に並んできたとのこと。

私も日曜午後にでも・・・とは思ったもののそれを聞いて諦めた次第。そんな体力ナシ。

メディアの力はスゴイ。いたるところでその記事を拝見しました。

そのついでということで拙寺にもいつもの見知らぬ方々が流れて来られたよう。

できるだけお声をかけさせていただくことにしていますが、あるご夫婦は一泊で神奈川県の海老名からと。

私ども家族みんな神奈川うまれで~す。と会話に花が。

また浜松から来られた女性は地区の歴史教室のメンバーとのことで、拙寺の門を入ってスグの石碑、成瀬藤蔵の妻「禄」の標を見て「まさかこちらで成瀬藤蔵の名を見かけるとは・・・」と感動されていました。

藤蔵正義の妻と彼の末息子が入寺してその息子が拙寺三代目になりました・・・と紹介すると私と息子を並ばせて「15代と16代のツーショット」と撮影されていきました。

「見ず知らず」とは言ってもみんな歴史好き。話せば気が合うこと間違いなし。会話って楽しいが難しい。

さて、昨日の続き。二つの門と石垣をどうぞ。

復元修復そして地震。また修復・・・大変な事です。

文化財の維持は。

長谷川氏は平田寺のあとは西山寺へ向かったそう。

調査会の雑談で「かれは一体何時休んでるんだ?」の疑問が飛び交っていました。

相変わらず忙しすぎのようです。

これからもっと忙しくなるはずです。

2025年

3月

22日

土

広大な平面 新復元菱櫓・五十間長屋・橋爪門続櫓

「温かくなる」の甘言を信じ切って大いに油断。

朝から一応はドカジャン姿での外仕事を開始しました。

当初の境内南向きの陽光の下での作業は、その上着の不要を感じて脱ぎ捨てたのですが、それは油断もいいところでした。

ツナギ一枚となって風の強い場所での作業に移ったのが運の尽き。作業中「寒い!!」を感じていました・・・。

日頃その感覚こそ体への悪い変化の前兆ということを承知しているのですが、気温が高くなるなら・・・の、とんだ「大丈夫」の慢心がありました。

そして夕刻には喉に違和感発生です。

風邪の初期を思わす症状となり絶不調。間抜けもいいところ。

週末の法要、どうなることやら・・・息子は別件で仕事が入っていますからヘルプは不可能。

突如と訪れた感のある試練、悪化させずに、うまいことやりぬきたいですね。

葛根湯を飲んで休みます。

扨、その際の私は兼六園側からの金沢城登城(コロナ前)でしたが、実はその拙ブログで記した進路は搦手側からのコース。

昨日の図からさらに進めば広大な曲輪が現れます。

溜息の出るような広さと建造物の整然。

私は金沢城の遺構というか、それ以前の真宗門徒の本拠、尾山の昔、寺内町を想像したわけですが・・・。

この地のご門徒たちはここに現世の極楽浄土、阿弥陀世界を創造したことを。

④図右に内部展示所に上がる入ロが見えます。

2025年

3月

21日

金

紺屋坂から石川橋 百閒堀を渡って石川門

昨日も真冬を思わす堂内。これが冬の最期のあがきでしょう。

10時からの法要直前の本堂の空気は6℃でした。

昼過ぎにかけて何度か堂内に入っていましたが、ストーブなしでそこに滞留することは申し訳なくも辛い。

私の不在時の電話や来客対応は奥方というのが常ですが、昨日はたくさんのお参りの中、多様な方たちの応対に苦慮したそう。

そのうち「本堂下の相良城の残材はどちら?」といった質問。

一瞬間その案内に外へ出なくてはならないことが・・・

そこで「早急に対応せよ」とのお達しを受けた次第。案内板を作れということです。

先般はお参りの檀家さんがそこに案内して解説もしてくれたそうですが有難いことです。

奥方様は最近になって殊に大変のよう。

法要準備に片付け、加えてゴミ袋の見回りに見ず知らずの方々の来訪と時に質問の嵐。

「私は観光案内所や観光課の職員ではないし京都あたりの有名な寺でもないけど・・・」。

扨、金沢城は百間堀に沿って歩くと紺屋坂があってその左手の石川橋を渡ります(俯瞰図はこちら)。

そして石川門にあたりますが、こちらは観光客が集中して画像は人の顔ばかり。アップはヤメにしときました。

2025年

3月

20日

木

東ノ丸 三ノ丸東面の石垣 桜満開の金沢城

朝起きて一言「なんだこの寒さは・・・」。

関東はユキ景色。その図を観て再び「なんだこれは・・・」。

救いは週末には気温があがる予想、それを信じるだけ。

一昨日は大須賀からの御一行、昨日は近隣の皆さま方が(ともに20人程度)拙寺に来られましたが、堂内は冷気で体がこわばります。

最近の私は気温低下または低気圧の通過によってことに頭痛と首回りの痺れが顕著になりました。以前からその傾向はありましたが。

奥方は「そろそろヤバい」と脳卒中系の発症(脳の血管の劣化)を指摘します。

やはりここは検査費が余計にかかることなどには目を瞑って人間ドックに脳ドックを項目に入れようと思うところ。それは殆ど決定でしょう。

詰まったり切れちゃったりすれば、その経費は時間の浪費含めて1000倍以上。

「何でもないよ~」と医師にその好判定を頂ければ安心というものが得られるわけで。

扨、坂口安吾の「桜の森の満開の下」の神秘的な感覚にはありませんが(近くに雑踏)、サクラと石垣のある情景はマッチします。

サクラが「いいね」と思うようになった年頃。

石垣のくくりではなく、「城址とサクラ」といえば何と言っても私は一乗谷を一押ししますがここ数年ご無沙汰している地元諏訪原城本丸址のヤマザクラの1本を今年は拝みに行こうなどと思いつきました。

いよいよこの一週間~10日が勝負ですね。

2025年

3月

19日

水

蓮池堀の名は真宗時代の名残 尾山(金沢)城

天気は一応は「晴れ」の類になるのでしょうが、雲も多く、空気も低温ぎみで動きとしてはピリッとしない一日。

境内は朝からお参り多し。

水屋のゴミ袋は途中経過を幾度か「調整」チェックしておかないと無残なことになってしまいます。よって都度容量の限度を超えつつある袋の緒を締めに。

夕刻には市のゴミ袋は4袋にまでになりました。

あと一つ二つゴミ袋スタンドを作る必要があるのかも知れません。

なかなか新ルール(花ガラを小さく切って・・・のお願い)が浸透しないようで・・・奥方はピリピリしています。

お参りの多い中、私はテラス1階の物置兼工作場の整理に頭を混乱させていると、そこに見知らぬ男性が声をかけてきました。

お参りの方がそこまで顔を出してこられることはまずないことで少々驚かされましたが「お墓参りに来たがトイレはどこ?」でした。

奥方に大声、本堂と庫裏の間のトイレへの扉の鍵を開錠してもらってご案内。

すると靴を脱がずに庫裏に。慌ててそれはカンベンと指摘させていただきましたが、帰りにはドアはフルオープンで姿を消してしまうという不始末を。

不審に思って奥方に問い合わせると「あの人なら向いの墓地でお参りしていたよ」(道を隔てた向かいの墓地は拙寺管理の墓域には非ず)。

朝から慌ててのドタバタでしたがそもそも何から何まで拙寺ご門徒さんとはいえないような感じが漂っていました・・・まぁ檀家さんでなければトイレ使用不可とは言えませんが。

今回もその方が「消えた」あと、奥方がすかさずトイレチェックに向かっていましたが「最悪の件」だけは出現していませんでした。そういったことがあると奥方の仕事が100倍増しになりますからね。

これからは新会館併設のトイレに外部の方の使用が増えることは間違いなし。

私はトイレの案内などは敢えて掲示しないことにしますが、それについてはご門徒さんへ回覧等でお知らせすれば良いことです。

またそれについて聞かれたとすれば・・・案内するだけ。

そしてその利用時間は午前8時~午後7時頃とし、夜間は施錠することにします。

拙寺向かいの道は「道路」ではありませんが(~自治体非指定 「寺と墓地の間の通路」との見解―よってその「道」では建築確認がおりないことを以前記しました。これから確認をお願いするにあたって境内の西の石垣を外さなくてはなりません~)

それでいて避難路・通学路になっていますので子供たちの登下校時の通行があるのでした。

特に子供たちにとってそういった「閉鎖空間」が通学路に存在することはリスクに繋がります。

扨、こちらのお城の石垣は現状完全復活を期して工事が進行しているとのことです。

尾山金沢城の石垣は見事の一言ですがその蓮池堀の石垣にはやはり見とれてしまいます。

2025年

3月

18日

火

物の価格 高いか安いか2 拙寺女性婦人部の納骨袋

風ビュービュー。

そんな中、午前はざっと掃き掃除と植木いじりを。

境内は動くと丁度良いといった感覚ですが、ストレートに風を受ける門前などには居られたものではありませんでした。

午後は数枚戴いた厚板をテーブルに加工してやろうかとその脚になる素材の検討にお店へ。

そちらでは昨日記したサイズのコンパネが1300円代で販売されていました。店によっていろいろあるものです。

まぁ5000円でできるとなればそれでもヨシとします。

肝心のテーブルの方は、木を加工するのか既存鉄製フレームを求めるのか・・・思案のしどころ。

材木なら90㎜×90㎜×4000㎜の杉の角材1本(700㎜を4本)で1500円弱の用意で済みますが鉄フレームは7000~9000円。。

奥方は「そんなもの何処に置くんだ? いらないねぇ~」と。

扨、昨日は棺について記しましたが続けて骨壺の件。

アレもピンキリ、上を見たら呆気にとられるはず。

他人様の価値観にケチを付ける気はありませんが、豪奢な品は特にハナから「いらないねぇ~」です。

「〇〇焼きの逸品」陶器などの意味がわかりません。

というのはそもそも骨壺は四十九日の納骨までの簡易的遺骨容器だからです。当流はまずその際は、骨壺から遺骨を開放、累代「倶会一処」の墓にお納めますから。

その後の骨壺は御役御免となって廃棄物処分となるものですね。昨日の棺ほどにその利用期間が極めて短いわけではありませんが・・・

当流にも納骨室にスペースを多く取っている家は骨壺ごと納める例もありますがその選択は自由です。

ただしご開祖ほか当流の考えが「みんないっしよ、土に還り海に還る」ですので、一応はその旨はさらっとお伝えしています。

その陶製の壺に納めるデメリットを私の目で見てきたことからのあれこれを記します。

コレはもしかすると坊さんでも知らない事かもしれません。

最近のお寺さんは火葬場勤行は省略する傾向がありますからね。それは、それぞれの考え方もありますし、私の如く本葬をマイペースで進めることができる者にとってその準備と調整に時間を掛ける手間はありませんから。

①昨日も記しましたが、骨壺はその素材のせいもあって無駄に重

たく当然に落とせば割れます。

②密閉状態に近いスペースに詰められた遺骨は火葬後の余熱が

残り、季節によっては湿気を集め特に骨壺を納める容器など含

めてカビが発生します。

③その湿気とカビ等によって骨壺の底部分周囲を主に遺骨が固

着してしまいます。

④ご納骨時そのこびりついた遺骨が納めきれずにそのまま回収

に回ってしまいます(納骨漏れの遺骨はゴミに)。

また、骨壺のままご納骨するメリットとしてはいずれ墓を改葬移動するなどの予定があれば都合がいいものです。

しかしまず骨壺の中というものは結露によって水で溢れることが多く、遺骨は半年もすれば「溺れて」しまいます。

よって骨壺ごと納めた家は適宜水抜きと乾燥のために納骨室を適宜開けて作業が必要なのでした。

拙寺では納骨袋(木綿製巾着袋)なるグッズを檀家さん女性婦人部で用意していますが、その使用については葬儀後あるいは四十九日というタイミングになっています。

私はそれを歯がゆく思っていましたので、今後火葬場での収骨の際にその袋を葬儀社が用意してくれた骨壺でもいいのでそこにセットした後に遺骨を納めていただくよう伝えていくつもりです。

そうすれば、納骨の際、漏れなく遺骨を墓地に納めることができるはずで私のストレスは開放されるはずです。

何より陶器の処分もラクになります。それが無ければもっとラク。

綿製骨袋は経年によって朽ちて遺骨が土に触れ、土に還っていくことを想定しています。

昨日の棺同様、「My骨袋」を綿で裁縫していただいても可ですね。

尚、遺骨を納める容器について何らの規定もありません。

「My遺骨容器」を事前に木箱・段ボール等で用意しておくのも一手。

それが真なる終活かも知れません。

①はオーソドックスな提供される骨壺。

②は葬儀社によって違いますがこれもオーソドックスな骨壺の容器。段ボールで組み立て飾りの生地が貼られています。

そこも高価な物もありますね。

③は拙寺女性婦人部製作の骨袋大。1000円で販売しています。

中と小もあります。

時間ひっ迫の流れの中、その製作推奨も購入費の「1000円」についても私は口に出しにくいのでした。

2025年

3月

17日

月

物の価格 高いか安いか 私の手作り棺 板代3150円

やっぱりアウトでしょうね。

法の抵触云々よりも発想がちっとばかりオカシイような・・・

以前、「ゴルフはダメて将棋はいいのか」の開き直りで庶民感情を逆なで、他にもいろいろありましたがその時は大いに「下衆ソーリ殿」を思いました。しかし今度の方にその手の匂いがありませんでした。

その分余計に10万円商品券お配り事案には驚かされてしまいました。

それも「ポケットマネーから」と。

今度も開き直りの弁付き、「もっと要領よく立ち回れないものか・・・」のやれやれ感が満載でした。

念願の職に就いてついつい「お調子にのってしまった」のでしょうね。

「勝って兜の緒~」とか「油断」について歴史の轍を認識し各、心に留め置くことがなかったのかな? 折角の職だったのに。

そもそもその事案の発覚は内輪内々のイベントのことでした。要は庶民の知らない世界、の同種の人々からのリークということでしょうが、タイミングもそうですが脇が甘すぎるとしか言いようなし。

そういったすべてが、庶民感覚との乖離から出てくるものでしょうね。

一般庶民がポケットマネーから10万円の大金を新人諸君に土産として配るなどの兄貴面はあり得ないことですから。

身内からも批判が相次いでいるようですが面白いのは「そんなことみんなやっている・・・」という弁護の声があったこと。

「それはそうだ」と合点はしますが、その弁護も我らの感覚とは超越していますね。「赤信号みんなで渡れば怖くない」のおバカフレーズを思いだします。

あの手の方々は「当選」の果実を得てどれだけ偉くなるのでしょうかね。

結論から言えば何方さまも「尻尾を出したらオシマイ」です。

そうあったら、責任を取る(逃げる ヤメる)ほかはナイということですね。

扨、その10万円というと私のイメージは棺の値段です。

その価格はピンキリで上を見たら溜息も漏れるほどですがその価格10とは「最低のもので・・・」と所望した場合限定のことです。

ちなみに当地の葬祭社のその最低金額はだいたい7~9万円というところですが周辺の平均値でいえばその「10」でよろしいかと。

慌ただしくヤルこと山積のその時の縁者施主、木棺ほかいろいろ選定しなくてはいけないわけで。

笑い話ですがそのカタログ中価格上位のものから紹介されるといいます。

べらぼうに豪奢なものとなれば100万円以上のものがありますがそれを見せつけられてまずは「それほどのものは結構」となります。

それでいて何故か最低の「10万円」までは行かないところで収まるそう。

人間の心理でしょうか。そもそも見栄坊なのでしょうかね。

私の父母たちの時もドサクサの中、進行おまかせ、私の意向など殆どナシの葬儀でしたがそれほど高価なものでは無かったような。

それはすべて終わったこととしてその件は無視して生きていますのでもう蒸し返しなし。

身内の葬儀の事など忘れ去りたいというところはどちら様も同様でしょう。

しかし無かったこととして生きたいとは思うものの「自分の死」については忘れてはいけないところです。

必ず来ますからね、その時が。

ということでまず私の棺を作ってみようとチャレンジしたのが画像の完成図。

素材は12㎜厚1820×910cmのコンパネを使用。

量販店のセール品で1枚1050円というのもお気楽でした。

それを3枚購入、店の旋盤でカットサービス(会員カード提示で無料)を依頼し持ち戻ってから組立てました。

1枚目を長さ1820幅455で天地それぞれ1枚ずつ、左右側面1枚ずつが2枚目、3枚目で頭と足の留板を自宅の工具でカットしました。

ネジ代少々、そして余裕をもってコンパネを4枚購入したとしても「5000円」にも満たない額。それなりのテクニックは必要ですが大したことなし。

尚、ネット上の桐製格安の棺で送料込み30000円程度です。

これまで何度かそれで本堂葬儀を執行しています。

「資金的に余裕がない」の早い時期の申し出があればこれからは棺代金5000円で承りましょうか。

それにはご逝去ののち病院等の手配にまかせるのではなく、「こちらで手配を」と動く事ですね。私はその協力を惜しみません(ブログ記述ではこちら)。

途中サイズ誤認、3枚目のカットサイズを間違って切断して組み立てたため蓋のサイズが寸足らずのご愛敬(④画像は裏ですが一

目瞭然の凡ミスがわかります)。1820+12+12で計算すると・・・失敗。24mmオーバー。

それは適当に付けたして完成させました。

体格の大きい人用には1枚コンパネを追加すればいいのでは。

ただし身長が180㎝を超えるとなると苦しいかも。

まぁいろいろ作戦はありますが。

自作棺は私が納まるには十分なものでした。

「さすがにコンパネはイヤだなぁ~」との声を以前聞いたことがありますが、私的にはまったくこれでOKです。

数日入っただけで灰になる、ただの箱にそんなおカネを掛ける必要はなしと思いますが。

そして家族葬流行りで参列者がいないのにどなたに見栄を張る?

奥方が「移動中箱がバラバラになったら~」と指摘していました。

いくら何でも落としたりしない限りまず大丈夫でしょう。

まぁその素人製作品の耐久性についての指摘でしたが。

もう何年もその搬送を見てきましたが棺を落して遺体が顕わになるなどいう状況に出あったことがありません。

火葬場ご担当もそれは見たことが無いと。

あったことと言えば骨壺を落してバラしたシーンのみだそう。

それも大変だ。

良かったことは仏間が杉の木の香りで充満したこと。

反面相当に邪魔であることは言うまでもなし。

「My棺」の工作教室開催など頭をよぎりましたがそこまでのことを皆さんは考えていらっしゃらないでしょうね。

「縁起でもない」と言うでしょう。

奥方は「ヤメろ」とも言いますし。

まぁ、造ったら造ったで何処に置く?

私は幅広ですがとりあえず「テーブル」ということで自身承認。

私用の品でしたが順番通りにいくとすれば叔母でしょうか。

とりあえずそこで様子を見させていただくことにしましょう。

次は寸法に気を使ってしっかりと。

2025年

3月

16日

日

当地にケーブルテレビはナシ ロケ楽しみました

ちょい冬、に逆戻り。

朝からのどんより曇り空は「何時降り出しても・・・」の雰囲気。そして寒い。特に夜は寒風ビュービュー。

午前は世話人さんに大工さんと来客があったのち、ケーブルテレビのロケが。

相良を走りながら気が向いた場所に寄り道、アドリブ、アバウト緩~い番組とのこと。

「トコチャン」「亮と優の静岡をゆる~く走りませんか」という番組。私でさえ見知った顔がありました。

拙寺の直前は「陣太鼓最中」に寄ったようです。

当家はこれから奥方の母を迎えることになっていますが、今住まう地(神奈川県)ではケーブルテレビの契約をし、日々そのお世話になっています。

そこでこちらに引っ越すにあたって「ケーブルテレビの新規契約を行いたい」と相談を受けたことがありました。

浜岡在住時代の叔母(こちらは私の父の妹)が地元でそのサービスを受けていたため、可能かどうかその会社にお伺いに行ったことがありましたが、勿論不可能、牧之原市はその圏外なのでした。

よってその要求を満たすにあたって衛星放送の契約をすることになりますが、そのケーブルテレビの需要は結構にあるものだと思ったものでした。

放送局ごとに個別に契約して視聴するということをいいますが、契約によってスクランブルが解除されて視聴が初めて可能になります。

のべつまくなし放送垂れ流しの地上波とは違って当人限定の趣味、趣向に則した番組を指定できるというメリットがあるわけですね。

私も以前はWOWOWの他、時代劇専門チャンネルなどを視聴したことがありました。

そのケーブルテレビの企画番組のロケでしたので視聴に関しては少々ハードルが高いよう。

大抵のニュース系番組の取材はパターン化していて記憶から消え去ることも多く、そもそも時として失態醜態を晒していると思われることもあって、のちの視聴などむしろ忌避したいくらいになります。

まぁ何事も経験ですが。

しかし昨日のロケは短い時間ではありましたが楽しく立ち会わせていただきました。

できれば視聴してみたいと思っているほどです。

それには「Hulu」なるネット系のペイテレビと契約しなくてはならないようですね。

③は当日のゲストの方から頂いたステッカーです。歴史好きのメンバーが揃っているよう。

午後は法要がありました。

千葉・神戸・静岡市内からの皆さんのお参りでしたが、納骨がありましたので雨の降り始めが気になって冷や冷やでした。

のんびり歓談したいところでしたが、案の定ポツポツと来てしまいました。

まぁ何とか仕舞うことが出来てホッとさせらましたが。おかげさまです。

後はお気を付けて・・・

④は私の好みの「尾頭付き」。

冬季が終わるこの頃、店が閉まりますので数日前に買いだめしました。別に三尾ありましたが既にお腹の中です。

あとは冷凍庫に保存します。

2025年

3月

15日

土

やっぱ石垣オンパレードは尾山 金沢城 鯉喉櫓台

昨日よりは晴れ間の時間が長めにありましたが今一つスカッとしない気分。朝起きてのウグイスの声には癒されますが。

午前は静波-菊川-鬼女と所要で走り回ってから午後は藤枝方面に。奥方の買い物下見の運転手でした。

会館1階のブラインドカーテンを検討するそうですが、私は車の運転席で居眠り。

車中はポカポカでこの時期は極快適なものです。

昨日聞いた睡眠中に亡くなった方の話。60代といいます。

「朝起きてこない」ことから家族が発見。

その件についてお話しされていた方は「健康そうで信じられない」とあまりにも急な変化に驚いていました。

あるのですよ、そういうことが。

本人であっても驚く暇がないくらい、むしろ第三者としては「安楽」の方を感じてしまいますが。

寝ながら死ぬって・・・です。

また、私の「死ぬるとき」・・・その時など分かりっこないですよ。

また昨日の石屋さんが。

後継者がまだ確定していないあるお寺の坊さんの話を。以前にも聞いたことがあるような・・・

資産を境内の施設に相当額投入したそうで突然亡くなってしまった件です。

僧籍の無いその方の兄弟が、相続しようと名乗り出て、僧籍を取得するまで代務寺院を手配していたそうですが、檀家さんから拒絶されて、結局本山が選定した新住職が入ったとのこと。

前住は私財を大きく投入したもののお寺の建造物・施設・物と化してしまっていたため、縁者は資産回収が不能。地団太を踏んだよう。

良き思いをしたのは配属された坊さんだったといいますが。

私には他宗のならいはよく知りませんが、当流では本山から手配してくるなどいうことは依頼でもしない限り無いことと思います。檀家さんからのリクエストもあるかも知れませんが結構に鷹揚です。

直営店の店長・・・ではあるまいし。

しかし要は私の「死ぬる時」を考えておかなくてはならないことは必定。それが本当の「飛ぶ(たつ)鳥あとを~」なのでしょう。

まぁ私の場合は奥方と息子が仕切りますから、そう心配することではありませんが。

今、奥方は、せめて大澤寺の歴史について息子のためにまとめておけとしきり。要は先代の纏めた冊子を更新しろとのこと。

扨、七尾城の石垣に感動させられたわけですがその近くで「石垣といったら」というか石垣の時代ごとオンパレード(「石垣の博物館」)といえば尾山城(金沢城)。

わざわざ著名な呼び名の方をカッコにしたのはそもそもこちらは真宗の尾山御坊(御山御坊)があった地で、元の地名は「尾山」ですからね。

そちらのお城は観光地化して人が多いのと、昨年の能登半島沖地震による崩壊箇所の修復で工事、立入り規制が多くあるでしょうね。

私は震災以降この地に立ち入っていませんが、昨夏に「復旧工事の完了には少なくとも15年程度必要」と報じられていましたのですべてが元に戻って耐震工事が完了の様を拝むことができるのはあと15年生きなくてはならないということ。

15年など「あっという間」ということくらいはわかっていますが、私の脳ミソと筋肉の細胞そして血管の朽ちる方が早いと見るのが妥当でしょう。

画像は鯉喉櫓台の看板。何度かこちらについて記していました(こちら こちら)。

2025年

3月

14日

金

七尾城 安寧寺から本丸へ 桜の馬場下

もう少しばかり晴れ間があって暑くなるのかと思いきや、雲多め陽のあたらない場所などは冷たく感じました。

まぁ、ぼちぼちということで。

来週は真冬の寒さが戻るとのことですが・・・

雨があがったということで石屋さんが私のバカバカしいミスから始まった尻ぬぐい、墓石の修繕作業に来られていました。

これで一応の安寧をいただいたわけですが申し訳なし。

「サービス」と代金不要と告げられましたたが、ヘマをやらかしたのは私ですからね。ただの反省だけでは済まないような。

石屋さんと小一時間ほどおしゃぺりしたあと、午後からはもう一つの私の宿題、叔母のいる藤枝の病院へ。毎度面会時間は14時以降です。

先週行った時は、受付後「(ベッドは搬送時と)同じ場所」との指示がありましたが昨日は指示なし。

ガラス張りのナースステーションのまっ隣でドアが開放された部屋です。

よって私はいつものように叔母のベッド脇へ。

そこに立つや「おい! 寝てないで起きろ! おい!」といつもの調子で声を掛けました。刺激が必要と心得ていますので。

耳が聞こえずらいということもあって、声は大きめです。

すると後に続いていた奥方が「叔母さんじゃあ、ない」との

指摘。はっと気づいて廊下に出ると慌てて数人のナースがやって来て「すみませ~ん こちらで~す」でした。

よく考えると齢は叔母と同じくらいの見ず知らずの男性だったのですが、私は奥方に「ヤケに頭が禿げ上がって髪が抜けるものなんだな、そしてそれほどまでに容貌が変わるとは・・・こんなになっちゃうのか・・・」でした。

勝手知ったるでズカズカ病室に入ってしまったわけですが、ナースステーションのスグ隣ということは緊急性があるということで、その方はたくさんの機械に繋がっていました。

本当にバカというかマヌケというか、またも奥方に白い目で見られてしまいました。

肝心の叔母の容態は安定し、翌日には点滴が外れるといいます。

「飯喰わないと死ぬぞ」と私が切り出すと、以前と同様「まだ早い!!」とまで。何とか反応してくれました。

そのフレーズは「100まで生きる」という叔母の以前からの常套句で奥方と爆笑した次第。今のところしぶとさを発揮しているようで。

奥方は「それにしても病室が変わったのならそれを伝えるのが受付の仕事だろ・・・」と私のそのバカバカしいミスをフォローしてくれていました。

持つべきものは良き妻ですね。おバカな住職の尻ぬぐいの主たる者は奥方でした。

石屋さんもこう言っていました。

坊さんがその奥方を邪険にしたとすれば「檀家に寺を追い出されるよ~」と。

扨、七尾城も折り返し、山は降りず山頂の駐車場に戻らなくてはなりません。

上杉謙信による攻城は支城の富木・熊木・穴水・正院などが陥落後七尾城単独籠城によって耐えていたのですが、若き城主の春王丸が死したことから(城郭大系では「流行性疾病」と)、家臣団の箍が緩んで瓦解しました。その疾病とは水源の汚染というのが通説になるでしょうね。

水は豊富だったはずです。

尾根下の谷間にはたくさんの流れ(東から鍛冶屋川・木落川・谷内川・大谷川)がありました。水だけでも籠城はある程度可能なのですが。

その安寧寺跡からの道すがら①、②の如く井戸跡らしき水場も見えます。

また、寺屋敷なるエリアも。

「寺」の名があるだけに何かの遺構など・・・と周辺散策するもただの原っぱの様。

やはり本丸に向かう桜馬場下の石垣はこの城の絶なる「妙」で見とれていました。

立ち去るにあたり、そうはお目にかかれない代物で名残り惜しさ倍増でした。

2025年

3月

13日

木

七尾城 安寧寺跡の墓碑と石コロ

午前中の小雨を見ながら「この程度なら」と藤枝の病院に向かうことにしました。

昼過ぎてから相良で何やかやと買い物をしてからの出立。

すると微々たる雨がやたらと強い雨と変わりその日の藤枝行脚を中止にしました。

まとまった雨と言えばその雨水の流れと溜まり具合を周辺確認したかったわけでしたが、門を入ってスグ、毎度毎度水溜まりが発生する場所が案の定・・・

これは会館周囲にコンクリ敷設したこと以前の問題というところはあきらか。

そこで排水パイプの入ロを確認。

そのフタを外すと土が堆積し、そこに植物の根がみっしりと繁茂していました。

旧会館の排水パイプが同様に根の侵入によって詰まっていたために新たにパイプを設ける工事が追加されたたわけですが、おそらくこちらも根本的な修繕が必要になるかも。

以降、根の除去を模索しますが一番早いのはコンクリを剥がして排水パイプを取り外して今度は排水路+グレーチングの敷設がベストと考えます。

私がコツコツやるのか業者にまかせるか・・・問題ばかりで溜息がでますね。その行為がイケないこととはわかっていても。

ちなみに新設した東側のコンクリート面は僅かに東高西低にテーパーが付いていることと排水桝の設置により水はけは今のところ良好でした。

扨、七尾城は三の丸を出て安寧寺跡に向かいます。

そちらも礎石らしき石がゴロゴロとありましたので、以前は建物があったのでしょうね。石コロたちはここで何があったかを知っているのでは。

尾根上にあった戦没者の一部はこちらに集められたのでは?

勿論谷に蹴落とされた人々はそのままで。

2025年

3月

12日

水

七尾城 三の丸も特に広大

噴霧状の雨一日。

午前はすこしの時間、陽差しがありましたが温かくなるとは言ってもまだまだ春は先。

油断などすれば風邪などカンタンに引っ張ってきそうです。

そして昨日記した石屋さんの件、連絡があって、例の修繕は雨のために中止にすると。コンプレッサーを電気で回しますから仕方なし。

これから天候不順が続くようで悶々とする日々が続きます。

午後からは某葬儀屋さんの登場。

この世界のいろいろ、私はその雑談タイムにて吸収しています。

お寺の評価その他、拙寺の事以外、何でも話してくれますから。

あまり耳にしたくないこともありますが結構に聞き入ってしまうことも。お寺もそれぞれ。

それらをオールラウンドに体感、仕切っているのですから、私の知らない「へェ~」・・・といった感動もあってその時間は有意義なものです。

毎度上から目線で彼らを言いなりに動かそうなど思っていれば・・・本音でのお話はできませんね。

扨、七尾城三の丸。

二ノ丸との間に大堀切の存在がその曲輪を隔てていますがこちらは東西25m×南北110mと城内では最大の削平地。

周囲には土塁で廻らされていた痕跡が・・・。

また各所に建物の礎石らしい石塊が散らばっているところを確認できます。

上杉襲来の際の籠城で多くの民を城内に迎え入れたといいますが、かつてのむせ返すような集団の焦燥と飢えの世界そして殺戮を想像したわけで。

2025年

3月

11日

火

七尾城 二の丸と三の丸の間の大堀切

好天気、それだけは満足の一日。

ただし以降ずっと雨予報というのはいただけませんね。

まぁ気温が高めとのことでそこだけ聞けば「まぁいいか・・・」。

そして乾燥期だけに火災予防の観点から湿度の維持は肝心です。場合によっては「天の恵み」に変わりますからね。

昨日は来訪者たくさん。

そのうち、毎度の超ド級の間抜け振りを再現させたのが、石屋さんとの件。

その日は石工作業、故人の法名を墓石に刻みに来ていました。

数日前にそのデータの件問い合わせを受け、過去帳記載のあれこれをlineで送っていましたが。

その作業開始中に世話人さんやら市のふるさと納税事業代行業者の説明のために来られた方などあって頭の中はぐちゃぐちゃ。

サンドブラスト(彫刻)にかかる前の台紙の確認は・・・くらいの気持ちがあったのですが次々訪れる流れに従っていたものですからついそれを失念した感じ。

そして夕刻にメディアの取材があってたまたま本堂横を歩くとその墓標の文字に強烈な違和感が。

なんだこれは・・・と焦り狂って発信したlineを確認すると・・・私の入力ミスが判明したのでした。

言い訳を記します。

男性で「〇雄」さんはよく見られる名。

私がその文字を入力する際は「おす」と入力するわけですが、何故か「おす」はオスでも「推す」の「推」となっていて、おそらくわざわざと「す」を削除して体裁を整えていた模様。

ということでその方の名が「〇推」さんになっていました。

半狂乱的になって石屋さんに「ごめんなさ~い」の電話を。

その旨を伝えて修正を依頼しましたが石屋さんも唖然呆然でした。しかし何とか対応してくれるよう。

日々他人様に迷惑をかけて頭を下げ続けている私。

奥方の白い目でもって「ばっかじゃね?」・・・。

実はそのあとのメディアの対応についても・・・ますます「ばっかじゃね?」と。

私は既にくたばっている・・・?

しかし最近心がけていること。

「疲れた~」と溜息。それを口にしないように。

その語によて自分がネガティブご老体思考に洗脳されてしまいますからね。

扨、七尾城二の丸から先に進みます。

三の丸に向かいますがアップダウンが印象的。

何故なら二の丸と三の丸の間に大堀切の「用意」があるからですね。

こちらでもこの山城が一筋縄ではいかないことを再認識させられるでしょう。

2025年

3月

10日

月

小堤山公園 午後の世話人会 改悔文を口ずさむ

冷たさは残ったものの、朝から好天に恵まれて、ここのところの懸案だった本堂正面障子の滑車の修繕を。

正面向かって右側の障子が最近ガッチリ固まって微動だにしないといったことが何度かありました。

午後からは世話人会がありましたので開閉がスンナリ行くようにそれを外してみると・・・

2つある滑車ともそれぞれ2カ所ある留め釘の1つづつが無くなり尚且つそれを支える木材が腐食していました。

当初長めのビスで対応すればと安易に考えていましたが、これまで何度もその手の再生を試みた形跡があり、もはやベースの木材にそれを打ち込む余裕はありませんでした。

本来ならば滑車が納まるスペースを新たに工作する必要がありましたが、それはなかなか難しい建具屋さん級の技仕事。

そして何より時間がありません。

よって、速乾性の木材の充填剤を滑車の回転部分に付かないよう注意しながらベース部分に塗布してビスを差し込みました。

レールも数カ所のビスが飛んでいましたのでそちらも修復。

そして装着。思い通りにスルスルっという具合に開け閉めができるようになりました。ただし当分は注意して見ていくことにします。

世話人会は通常より長めでした。

いつもなら正信偈一同拝読のあと「春の法要」についてのお願い、概略を皆さんに説明したあと質疑応答でおしまいという運びとなりますが、昨日は終了後、総代の掛け声で、ある提案がなされました。

お寺の新しい会館の運営についての話し合いを世話人会で了解を得たいということ。そして当事者である私と奥方は退場を促されました。

住職がそこにいれば「遠慮して自由な発言ができない」という配慮とのこと。

言いたいことを遠慮なく話し合うという時間を持つということは悪いことではありませんが、耳の痛い話などは私などいつものこと。慣れきっていますのでそこまでしなくてもいいかとは思いましたが、それは意見したい方への気遣い。

ますますの論議の進行があるならと、しばし庫裏に戻り居眠りを。

するとしばらくたって「世話人会にて合意が」なされたということで庫裏にお迎えがあり、その提案書面を拝見させていただいた次第。

檀家さんが会館設備用の資財購入資金を応分、担っていただけるというもので、お寺にとってはこの上ない仕合わせなこと。

これから椅子とテーブルについての工面に取り掛かろうとしたタイミングでしたから。

しかしながらこのご時世です、その負担について少々の不安もありました。その拠出が簡単ではないお宅もありましょう。

あくまでも「強制しない」とのことですが、お金という生活必須でかつ思い通りにいかない部分です。

皆さんとの関係をギクシャクさせたくないという気がかりもあって単純には喜んでいられません。

とにかくいよいよ檀家さんに頭があげられなくなったことは確かでまた大いなる責任が増えました。

お寺と檀家さんの関係というとその手の類、どちらでも良好維持の繊細なポイントなっているようです。

一般的に言って「おカネは大事」です。

仏教でそのこだわりは無用だとは言ってもね。坊さんはノー天気で色々好き放題言い放つ傾向があるようですから。

「生活」というものと天秤にかけるとなれば別次元です。

総代は「無理なら無理」を聞いて承っていくとのことです。

私は今、お西(本願寺)で何故かそのいろいろ揉めているらしい(詳細興味なし)蓮如さんが記されたといわれている「改悔文」(お西では「領解文」と呼びます)を口ずさんでいました。

短い文言で頭にこびりついていますので私は暗唱スラスラです。

改悔文

「もろもろの雑行雑修自力のこころをふりすてて

一心に阿弥陀如来 われらが今度の一大事の後生

御たすけ候へと たのみまうして候ふ

たのむ一念のとき 往生一定御たすけ治定と存じ

このうへの称名は 御恩報謝と存じよろこびまうし候ふ

この御ことわり 聴聞申しわけ候ふこと

御開山聖人御出世の御恩

次第相承の善知識のあさからざる御勧化の御恩と

ありがたく存じ候ふ

このうへは定めおかせらるる御掟

一期をかぎりまもりまうすべく候ふ 」

この文の件、特に赤字の部分は私の好み。

「タノミ タノム 御恩報謝 よろこび 御恩 御恩 有難」 そして「掟」の締め。

画像は障子のセッティングを終え、安堵してから小堤山をぶらぶら。

本多家御一統の墓域前で、田沼田沼でうわっついている私の心をしばし反省。お詫びしました。

そして本当の春が来ますように。

2025年

3月

09日

日

七尾城 遊佐氏ライバル温井氏屋敷跡から二ノ丸へ

昨日の法縁は午後からの開式でしたが、堂内お勤め終了時はその日一番の降りになっていました。

墓園に向かうにあたり、奥方に「車に傘載ってた?」と確認したほど。

出立前は案外とやみつつありましたが現地の墓前に立った時、雨はすっかりあがっていて、まさに仕合わせ感充満、良き気分で帰宅した次第。

それから気温は低下、首都圏には再びの雪予想が出ていました。

その後は温かくなるといいますが・・・いい加減、低温はこのくらいでカンベンして欲しいものです。

施主とは雪道走行時のかつての難儀、危機的状況について談笑、お互い生きていて良かった・・・

ところで拙寺の「納骨バス遠足」について今年はパスすることにしました。

その事情の一番が叔母の様態の不安定さ。

現状は危機的状況は脱し、食物も喉を通るようになったようですが携帯電話への外線着信のたびにビクビクさせられるレベルです。

先般も榛原の施設から藤枝の病院までの救急搬送に呼び出されてのドタバタを記したわけでしたが、昨年も深夜に榛原病院に搬送され朝まで叔母に付き添ったことがありました。

施設や病院としては「ヤバそう(救急事案)になったら(家族を)呼ぶ」のは当然なことです。施術に対しての許諾書面が必要だからですね。叔母だけで何枚の書面を提出した事か・・・

いずれの場合も(胆石悶絶と脳梗塞 その前でしたら大腿骨骨折に手術それから転倒の数々)医師の見立ては「いつ再発するかわからない」との見立て。

たまたま私どもがノー天気にバスツアーなど向かっていたとすればその対応は不可能ですからね。

せめて安定した状態が維持できていないと・・・とはいえ90歳の叔母に何を望むというのでしょう。

そして第2の躊躇の件といえば勿論ツアー代金の高騰です。

本山の何かの召集でさえ「安宿を紹介する」くらいの文言を見ましたが、何から何まで・・・といった具合に以前の如くの価格など夢の如し。まったく「お気楽」とは程遠いほどに収まらなくなってしまいました。

大阪万博で「ラーメン一杯2000円」という浮世離れした金額には言葉が出ませんでしたが、やはり旅行会社のおまかせツアーとなれば全てがドンブリ勘定のバカ高。

人間我慢が大切(忍辱)とは言いますが、それも限界に近づいています。まぁ私は万博などの人混みは縁遠い場所ですし、大阪方面に行くとすればハカ・テラ・シロの私のテーマパークは山ほどありますからね。

いずれにしろ遠足再開は来年以降。

各高騰に拍車がかかれば尚見送ることになるでしょう。

拙寺のバス遠足に「クラブツーリズム」級のセレブツアーを企画してもムリ。

叔父は遠足の内容はそれに匹敵すると褒めてくれましたが・・・

しかし叔母の様態について何時呼び出しがあるか「わからない」とはいいますが、当流風にいえば、それはとんだお調子者の弁としか・・・

「手前はどうなんだ!!」ですね。

順番通りにいくと思ったら大間違いというところですが「その時」にならないと「わからない」というのがその錯覚のもと。

元気健勝順風の時はそんな否定的思考には至らず受け入れることは難しいものです。

その件を知る、そして限界があるからこそ今を・・・精一杯生きたい。私など毎度ダメ元、おまかせですがね。

扨、七尾城。この城は広大ということもありますが奥が深い。いや深すぎる・・・

私がざっと歩いたところ、掲示板に記されている曲輪などのみではホントの把握はムリでしょうね。

私などたったの1回の登城。それも車で・・・。

足で大手道を歩いたワケではありません。

また発掘調査も山全域にわたって行われているワケではありませんし、何せ調査には資金と人材が不可欠。

今の七尾城はまずは修復から・・・のレベルでしょうから、新たな何かに手を施すことは無理。

まだまだ未知なる遺構は山谷の中に埋もれているはずです。

そういった新発見が今後突然出てくるなど想像すると楽しみが広がります。

画像は昨日記した桜馬場曲輪から二の丸方面に向かって。

途中には遊佐氏のライバルともいえる実力者、温井氏の屋敷跡があります。温井氏は一向衆勢力との協調もあったといいますから個人的には親しみを憶えた名。

そして二ノ丸跡へ。

比較的他の城とは格段に広さというものを感じる二ノ丸。

雑木が遮りますがかつては本丸同様景色絶妙の地。

2025年

3月

08日

土

がん罹患率2人に1人、死因1位 七尾城桜馬場曲輪

「高額療養費制度」の件、政府が発していた今年8月から引き上げについて見送りするそう。

その制度の改変で困窮する人といえばがん患者たちです。

病の治療には心身ともに大きな苦難が伴いますが、何より経済的な負担は絶大でしょう。

まぁその改変は「お金のない人は治療するな・・・」「死んでくれ・・・」を思わせましたからね。「病気になる奴が悪い・・・」などとはさすがに、それはナイでしょうが。

突然の見送りが昨日になって表明されたのでしたが、言い出しっぺはそれをやったら日本全国総スカンになるやも・・・ということが分からなかったのでしょうかね。

何といってもがん罹患率2人に1人、日本人の死因の第1位ですからね。最近は叔母の脳梗塞の姿を見て、その病の恐怖に震えていましたがその病はまたおそろしい。周辺でもその病と闘っている皆さんは少なくありませんからね。

議員さんたちが、がんにならないのが不思議なものです。

現状がんとは縁遠い健勝なるお金持ちの政治家さんたちにはそんな庶民の苦しみなどは分からないのかも知れません。

それは大いに納得します。

人は他人の苦しみ痛みというものをなかなか共有することができない生き物です。

その共有と何らかの手立てを思うことが仏教の慈悲の心。

今、アメリカ人の宗教意識の劣化について指摘された方がいましたが、まさにそれは全人類的課題でもあったのです。

キリスト教にも慈悲の教えはあったはずですからね。

統領殿が言っています。「アメリカ第一主義」と。

自国さえ良ければ他はどうあってもいい・・・などいう発想ですからね、他人の苦しみなどどうでもいいことなのでしょう。

世界全体がそうなれば精神の劣化はますます拡大していくわけで。

毎日毎日その人の顔とウソ山積のトークを視聴することはもはや飽き飽き。

テレビを消すかチャンネルを変えるだけですね。

扨、七尾城は昨日の本丸外桝形から少々、桜馬場なる曲輪になります。馬場ですから馬小屋と馬の鍛錬をするフィールドがあったのでしょう。

今は針葉樹に囲まれていますがかつては明るく見晴らしの良い春には桜色華やかな場所だったことでしょう。

2025年

3月

07日

金

七尾城主郭から本丸外桝形

先日のおったまげた海外のニュースといえば・・・トランプのあれこれではありません。

ただそれの場合(アメリカンドリームとやら)は「盛者必衰」「栄枯盛衰」理論と人の思う夢そのものの儚さと虚しさの現実を心に留めてここ四年余の「忍辱」として片づけることにしています・・・。

それまで生きていられる人はその劇を傍観者として見届けられるということですね。

まぁ私の残りの命がトランプやプーチンよりも短かったとしたら・・・その時は・・・ただ笑うだけです。

私がそのおったまげたというニュースはミャンマー国境地帯で中国人を首謀とする詐欺集団のベース基地が摘発されたいうこと。そこに監禁されていた外国人の数が7000人以上というのには仰天させられました。その建築物たちも立派過ぎるほどで街区状の整然。

常軌を逸した犯罪組織の件でした。

いずれ映画化などされるのかも知れませんがその詳細たるや聞いた事もないような無茶苦茶な話でした。

既に離散逃亡あるいは死亡した人たちもいるそうですが総数はアフリカ系アジア系主に10000人にも達するとのことです。

そのシステム化した犯罪組織内は囚人の如く彼らを監禁し強制的に各国へ詐欺電話を掛けさせて「収益」をあげようと企図するものでした。

ノルマが果たせないと厳しい罰が加えられて死人も出たほどといいます。反抗すれば腎臓を摘出して売り払うという非人道。中国人の首謀者は「金持ちは腎臓を高値で買う」と言い放っていましたが、中国政府も摘発を急いでほしいものです。

そうしないと「国ぐるみ」だと後ろ指を指されるかもね。

監禁といっても彼らには役割分担があってまずは「役者」(掛子)となる人間を各国専門の売人に人集めをさせてタイ経由でそこに収監させるとのこと。

勿論、「夢のような稼げる仕事」があると誘うのですがそれは虚言の建前。その言葉に騙されて蜜に集まる蟻の如く集まるのです。騙される奴が悪いとはいっても悲惨すぎますからね。

要は昔で言う「人買い」のようなもので「1人(騙して)連れてくればいくら」の如くの成功報酬があるとのこと。

面白いと言っては気の毒ですが「日本人は高額」だと。

1人連れて来ると1000万円で引き取られるようです。

その1000万円の報酬は「いい仕事がタイであるから」と虚言を放って騙した者に支払われる成功報酬であって、その甘事に騙されて飛行機に乗った本人に支払われるのではありませんね。

毎日毎日詐欺電話を本国に掛けさせられてノルマ未達でブン殴られて、歯向かったら腎臓を取られて埋められる。

ちょっとした我欲と親たちへの反発裏切りの心が本当の地獄の門を開くのでした。

タイで保護された日本人の高校生が二人いましたね。

親と喧嘩したことが発端だったようなことも・・・

当初その売人(勿論日本人)はオンラインゲームなどから彼らとの交流端緒を開いたよう。

「テレグラム」というチャットアプリに誘導し、うまく言いくるめじっくり時間をかけて・・・

パスポートも親のサインを偽造するなど用意周到でしたね。

カネの為なら何でもヤルという双方の思惑が合致したということですが、片方は完全にカモにされるということがオチ。

その日本人の売人、コンタクター人買いをとにかく確保して正当なお裁きを受けさせることが肝心です。

そして少なくとも国は未成年者のパスポート取得に関してもっと厳密になる必要があります。

また親たちは子供を放任、信じすぎることはNG。それは逆に彼らのためになりませんね。

子供達が詐欺の片棒を担がされて馬車馬の如く鞭打たれて働かされることなど、信じられないでしょうが。

まぁ若き者たちは「テレグラムで」と仕事の件、誘われたら疑うべし。

まず自分というものを明らかにしたくない、秘密の交流を意味するものですから。

それに関われば犯罪者として一生日陰を歩くはめとなるかもね。

それも生きていればの話ですが。

画像は昨日の七尾城本丸から「本丸外桝形」へ辿ったところ。

2025年

3月

06日

木

七尾城主郭本丸 慢心は痛恨のもと

雨雲は東北方面に向かったよう。

まとまった降雨があれば鎮圧に手を焼いていた山火事も収まることでしょう。

当地の雨は午前中にはあがり私は浜岡で管理している栗の原霊園でのご納骨墓参は難なく修めることができました。

帰り際、施主が「私は神経質なもので」といいながら焼香の線香の火に水をかけて消していました。あまり見たことが無い光景です。

消火を確認せずに帰宅するとその晩は眠れなくなるという性分だとのこと。

「もしや火が出て他人様に迷惑をかけたりしたら・・・」とも仰っていましたが私もその言にハッとさせられました。

大抵は「線香の火くらい・・・」の漫然がありましたからね。

とはいえ線香からの火災は実際にありますし「念には念を」の気持ちは大事です。

そういう方たちばかりならば火事など起こらないでしょうし、他人にも優しい社会になるのでしょう。

小物の私の心はまず「オレは大丈夫」。

よっていつもドジを踏んで痛い思いをしているのですが。

大船渡山火事の現場の状況詳細が把握できるのは雨があがり鎮火が確認出来てからなのでしょうが、みなさんが避難所から出られても帰る家が無いなど気の毒な事です。

厚い国の支援を待ちましょう。

扨、七尾城。

先日の遊佐屋敷跡からスグ、開けた台地、青空の覗える場所がありますがそちらが七尾城の本丸。

こちらから能登島を望んで、静岡とは近いように見えて遠い場所(日本列島の背骨を挟んだ向こう側)であることを実感したわけです。

何より念願の七尾城主郭への登城でしたからね。

2025年

3月

05日

水

「その時」は選べず 本堂小屋裏へ上がる

首都圏では雨だ雪だ通行止めだ渋滞だ・・・の声が。

私どもは叔母の入院している藤枝の病院からの連絡があって急きょ大井川を渡りました。

当地は一日中冷たい小雨。傘なしでも何とか・・・といった天気。

首都圏で大騒ぎしているほどの寒さにはありませんでしたが・・・

その病院ではリハビリ開始OKの書面に署名するためです。

面会もしましたが食が細くなっているようで今は様子を見ながら・・・とのこと。

脳梗塞の部位も微妙に広がっているそう。がっかりでした。

まぁ、歳も歳だけにネガティブ所見満載。

血管の映っていない右脳の画像をまじまじ見ていると、それで「どうする?」と医師に顔を見上げられてしまいました。

療養で点滴のみの栄養補給となればいずれそのまま「その時」を迎えることになり、何とか食べることができれば、リハビリ病棟に移動・・・ということですが、「どうする?」とはそのまま藤枝の病院で過ごすのか、榛原病院に転院するのかという判断。

ただし榛原病院は入院待ちでそのタイミングが計れないと。

言い方はエグイですがいわゆる「死に待ち」でしょう。

どなたかが亡くなって空きが出れば叔母が入院、それをまたどなたかが待っている・・・といった構図でしょうか。

私はすべて「まかせるしかない」が榛原病院への転院を選択。

当然でしょう、距離と時間が半分で済みますからね。

因みに叔母は半身不随ながら会話はなんとかできます。

「頑張らなきゃいけない」と言っていましたが何しろ食が元に戻らなければ・・・

私の「ついてないぜ」のボヤキを記させてもらえれば病院と縁が切れないことでしょうかね。

縁者多数、入院した病院と葬儀に関わっていることが殊に多いと思うわけですが(それは被害妄想、錯覚なのかも知れません)、その件どなたでも同じようなものなのでしょうかね。

先般、待合室に長時間滞留していた際、それを思いました。

長男である私と一人っ子である奥方とも父母は勿論、何故か独身の縁者が多いことがあって責任者として「その時」に関わることが多いのでした。

それでいて最近思うことは私自身の「その時」です。

夜中に目が覚めると大抵それです。

火葬場の、い・ろ・はと三基ある釜のどちらに入るかも・・・つまらないことで・・・支離滅裂。

その差配の立場は息子となりますが、「彼らに面倒な思いをさせるのなら・・・」とは親として当然な思い。

しかし「その時」は意図に反して突然やってきますしその「助走段階」の有無も判ったものではありませんね。

助走とは「その時」に向かっての前段階ですが、世に言う、そうありたい「ぴんぴんころり」とは反する、のらりくらりの余計で無駄な時間です。

そんなことは「うまくいかない」ことは承知していますが、私の周囲で一番にその前段階が辛そうと思えるのはどう考えても脳溢血(脳梗塞・脳出血)による後遺症です。

たくさん見てきました。

それらの発症は血管の経年劣化(要は年齢の多さ)が一つの要因ではありますが、食生活がその健全性に大きく左右するということが知られています。

特に塩分コントロールと腹八分が大事といいます。

私は喫煙と飲酒についてはゼロコントロールができていますが

これまで基本、味濃いめ満腹系の食生活が続いていました。

それだけに今その前段階へ突入する脳の血管の不具合の件、考えなければなりませんね。

今年は「脳ドックを受けなさい」の叔母の示唆なのか・・・

扨、画像は一昨日の酷い雨の本堂の小屋裏。

奥方がたまたま堂内天井北側に染みらしきものを見つけて「あれは雨漏りじゃね」と。北側からの吹き込みが激しい時間がありました。

それを見て黙っていられずに電灯持参で屋根裏へ上がりました。

グルっと天を目視するも雨漏りは確認できませんでした。

ありがたや南無阿弥陀仏と口にしながら安堵しながら下界に。

柱の「い・ろ・は~」の墨書きは現代と同じですね。

虫食いの様が目につくもこちらも経年「しゃあない しゃあない」。

この広い空間は何か勿体ないような気もします。

しかし「ここで生活シロ !!」などといわれてもムリですがね。

2025年

3月

04日

火

横殴りの風雨 夕刻に排水溝掃除

一転、夜明け前から雨に。まぁ天気予報通りでしたが。

朝方はまずまずの気温で大した冷え込みにはありませんでしたが午後にかけて10℃近くまで低下していました。

午前は雨の止む時間があって境内の花たちを観察する余裕も。

スイセンにロウバイの季節はいよいよおしまい、今はウメたち各種が主役となっていますがそろそろサクラたちにバトンの受け渡し。

今年は梅の開花が遅れて種類によっては桜と同時開花などいう不思議な現象が起きています③④⑤⑥。

午前中には激しい雨の時間、北側からの吹込みがきつく、本堂正面の板戸の確認に行けば、廊下でスリップする始末。

危うく転ぶところでしたが、それを回避できたことには満足した次第。

足腰のクッション性、バランス感覚とベストな反応、年齢相応なのでしょうがうまいこと「着地」成立、減点ナシにはニヤリ。

しかしながらあのような豪雨タイムまでは想定外でした。

それでいて大船渡の火災現場には一滴も降っていないところは私も日頃何事も「運を天にまかせる」ごとく、「阿弥陀さんにまかせている」の達観風を口にはしていますが、大船渡の「天」からのお達しは厳しいものがあります。

水曜日には大船渡にも雨が期待できるようですがそのあとは皮肉にも「好天」が続くと。

しかし自身の家に火が迫っている時に、「まかせる」とは言えないでしょうね。

当地に降った流れるような雨は枯葉たちを洗い流し、排水溝を詰まらせていました。

こればかりは放置できませんので雨があがった夕刻には奥方と排水溝清掃を。

「どうせ雨がまた降る」とその仕事はテキトーでしたが。

③はシダレウメと盆栽を地植えにした小ザクラの競合している場所ですが、どちらも同じように開花が始まりました。

青空が良かったのですがね。

⑦は鐘楼近くにあるオオシマ?だと思いますが・・・

これからは白や黄色から薄桃色の時空のスタートです。

朝はウグイスの声も聞こえました。

東北の火災が早く消え失せて、どなたさまも温かな春本番を迎えることを切に願います。

2025年

3月

03日

月

七尾城 遊佐屋敷跡 本丸に隣接

曇りがちの天気でしたが暖かな境内でした。

午後からは陽が差してテラス2階の室温は33℃にまで。

しかし週明けはまた低温が戻るとのこと。

関東では降雨と積雪もあるそうですが、山火事大変の東北地方の太平洋側は晴れ予報。

水曜日に傘マークが出ている程度でした。

昨日は秦野で、すわ山火事の報がありましたが、通報が早かったようで消火鎮圧できたとのこと。

通報者は山中で焚火をして周囲に広がったといいますが、近年のキャンプブームによって山林はそのリスクを常に抱えている感あります。

乾燥期は小火であってもあっという間に火は拡大しますし、風が吹けば手に負えないほどの広がりとなることがわかります。

小さなライター・着火剤を持参したとしても消火器や消火用の多量の水を持参するはずもなく。

乾期に急場の山中枯葉を搔き集めての焚火遊びはヤバい。

お気楽焚火のお遊びをして手に負えなくなって現場から逃げ出すような・・・そんな構図もあるかも知れませんね。

自然発火などそうはありませんからね。

過失とあってももはやこの時節焚火を山で行えば延焼の可能性も考慮するはず、最悪故意との指摘もありうるかと。

刑事罰はどんなものなのになるのでしょうね。

扨、昨日の七尾城調度丸から本丸方向へ辿るわけですが、その間にある曲輪が遊佐屋敷跡です。

小田原時代のサッカーチームのメンバーに遊佐(ゆさ)氏がいましたが彼は東北出身でした。

こちら能登との関りは知りませんがその遊佐なる氏が能登畠山守護代家として権威地位を得て、また家中紛争に各関わったり上杉侵攻の際に上杉手勢を城内に引き入れたり、畠山家のキーマンともいえる一統でした(→畠山七人衆)。

やはりその屋敷の位置が本丸に隣接しているところなど、なるほどと思わせますが、「近すぎる!!」といった感。

領主と同じエリアですから、その他家臣団としては常に仰ぎ見る位置だったということです。

どこかの国の副大統領殿の余計な一言が停戦をぶち壊したように見えたあの会談。ディールのうちむなのでしょうかね。

世には色々な交渉術というものがあるのは分かりますがアレを視ているのは少々辛い。

お調子づかせることは良くないね。どいつもこいつも・・・

最後の画像の奥が本丸になります。

2025年

3月

02日

日

七尾城 調度丸からの石垣

境内雑務は今年初めてトレーナーを脱いで半袖シャツに1枚になるほどの陽気、陽光の差し込む密室空間の気温は32℃にまで上昇していました。

そして朝方は蕾だけだった枝垂れ梅も夕刻には数枚の開花が見られるほど。

植物たちもさぞかし待ち遠しかったことでしょう。

週明けから雨降りで気温が再び低下する予想です。

山火事の延焼で困り切っている地がありますので恵みの雨となつて鎮火の運びとなっていただければ。

勿論当地もここしばらく乾燥の空気に包まれていますのでこの雨には少々の難儀あるも我慢、自然界にはしっかりと潤いを取り戻していただきたいものです。

扨、だだっ広い七尾城の散策は、駐車場からの行程でいくとその冒頭にこそ醍醐味があります。

本丸の下にある「調度丸」なる削平されたエリアから見る石垣です。

あの時は「よくもまぁ」とその残存遺構に溜息が出たものでしたが、あの地震はこれらをも崩してしまったのでしょうか。

能登の震災で傷ついたインフラの修繕が第一であることは言うまでもないことです。

しかしながら別系統の予算で何とか七尾城址へフォローの手を加えて欲しいものです。

2025年

3月

01日

土

七尾城 在京守護畠山義忠の歌碑

先日のニュースによると「移住希望地ランキング」で、4年連続首位だった静岡県が2位に陥落したとのこと。

1位に上がったのは個人的に縁も薄く私の「行ってみようかリスト」の思考の外にある(失礼!!)群馬県といいます。

きっと今回そちらは大いにPR活動に励んだことが推測されますが、(そのランキングに意味があるのかどうかは知りませんが)、今度はこっちが1番になるには・・・同じようにPRに力を入れればいいのでしょうね。「静岡いいとこ~」。

この静岡県に住まう身として、何から何まで後塵を拝するようなことはまず無いと思い込んでいる身ですし・・・。

まぁ温暖で雪が無くて海があるということが何よりもウリですね。

特に冬季の降雪や路面凍結について交通障害含め、生活に難儀することがまったくないというところは絶大なる住みやすさです。

今年は日本海側中心にあった狂気と思える(南遠に住む者から見て)あのドカ雪には驚かされましたね。

また、県内の平地での移動でチェーンやスタッドレスタイヤなど不要ですし、そもそもその手の事故に遭うこともありません。

そんな温暖な地に住まう私どもであってもこの冬は寒い寒いの連発。そんな甘事が言える地でもあるのでした。

重ねて記しますが「雪が降らない」・・・それほど素晴らしいことはない、とあらためて実感しましたね。

「雪景色」もなかなか美しいものですが・・・それは観光の世界のみのおはなし。

扨、七尾城。

展望台近くの駐車場まで車が使えますので難攻不落をウリにした谷山の尾根の城であってもお気楽です。

現状は昨年の地震で各所石垣崩落個所があるとのことで今はダメ(拒絶はしていないようですが・・・)。やはり今は雪と凍結で厳しいでしょうね。

展望台から少々、わくわくしながら歩を進めます。

七尾湾を見下ろす形状にある城郭ですので常にそちらの景色は眼下に広がっています。それだけに青空が無いと・・・

その景色を背景にあったのが二代当主畠山義忠の歌碑。

実際にその人がこの城にて詠んだものかわかりません。

それは守護代を配しての在京守護だったからですね。

近くには何故か地蔵堂が。石仏の出自はわかりません。

2025年

2月

28日

金

まぁ色々ある・・呆々 這々の体 静岡別院2025

2月も終わり。呆気にとられるばかり。

昨日も良き一日を迎えるの思いをもって朝食を済ませました。

さぁ境内へとそちらでの雑務に取り掛かろうとしていると・・・

携帯電話の呼び出し音が。

叔母の施設からでした。

最近は車椅子から立とうとして転倒し、そのたびに「転びました・・・」の連絡を受けていましたので「どうせそんなところだろう」などとお気楽に応答すると・・・手足に痺れがあって脳梗塞の疑い。よって救急車を呼ぶとのことでした。

私は昼から会合の予定があり、それが終わってから向かうと告げると、私では埒が明かないと見たか、再び奥方の携帯に連絡が。

「スグに病院へ」とのことでした。

時間も昼まであることもあって私が向かうことになりました。

すると途中携帯が再び。

救急車の中から担当者が連絡してきたのですが、「搬送先は藤枝の平成記念病院」とのことで呆気にとられながらそちらの場所を検索した次第。

父親の時と同じ。父は島田病院でしたが「血栓溶解剤の投入が間に合わない」といわれて外科的手術(大腿部からの挿管)、それが失敗して以後昏睡状態が続いて亡くなったのでしたが、たまたま叔母は藤枝の病院になったということです。

以前も記しましたがそれは榛原病院に脳外科がないからですね。

脳外科の施術が疑われた場合、救急隊員はスグに搬送せず、受け入れ先病院を探すというところからスタート。

檀家さんで「1時間は車が動かなかった」という例も聞いていますが緊急対応が不可欠の病気、市民はもっと焦るべきですね。

地元病院に脳外科医師を・・・大きい声で言わないと「次は私」。

島田に比べて藤枝はちょいと遠い。試練が再びやってきた感。

叔母はこれまでの施設を退所し入院ということになりましたが私はそちらの病院にて数時間を過ごしました。ただただ「ぼ~」っと。検査と入院手続きですね。

これまで何度同じようなことをしてきたか・・・

そんな事々を重ねているうちに「次は私だね・・・」と奥方に。

彼女は「すべてが、あっという間に」と頷いていました。

まぁ色々ある・・・。

会合は奥方が何とか仕切ってくれたようです。

画像は一昨日届いたレターパック。

静岡別院の行事・法要表が送られてきました。

2025年

2月

27日

木

能登の春は少々遅い 七尾城歴史を語る掲示板

午前は一昨日の続きの境内作業。

お昼前に奥方が掛川の道の駅で米・野菜等を見繕いに行くというのでその運転手に名のりを。

好天ぽかぽか陽気の青空が尻腰を押します。風は強めでしたが。

そちらに向かうには数コースありますが、その日はバイパスを牧之原インターを過ぎて牧之原小学校方向に左折。そして東名高速道路沿いに菊川に出てから国道1号線方向というもの。

牧之原インター前の掲示板で「菊川―牧之原間 火災通行止」のサインが。

よってインター出口の信号機前は東名高速下り線から流出し迂回路を探す車でびっしり詰まっていました。

出た車はここをワープして菊川インターに向かうか、1号バイパスまたは新東名を選択するのでしょうが安直な菊川インターの選択が多かったようです。みなさんどなたもナビを駆使できますからね。

私はその車の量を見て牧之原インター通過後左折せずに直進、諏訪原城経由で道の駅に向かうことを考えました。ところが奥方が野次馬根性丸出しで、「きっと見える」と主張。よって東名高速沿いの道を選択した次第。

牧之原台地を下りる際、遥か前方に煙、そして下り車線の渋滞が目に入りましたが、現場付近を通過するとまだ火が残る黒こげになったユニックが見えました。

夥しい数の消防車が集結していたのは火が法面の草木に燃え広がったから。

昨日は風が強めで谷状に走る高速道路上は西から(渋滞車両方向に向かって)の強風に煽られて、消火作業も苦労したでしょうね。車両もですが山や家屋に延焼したら大変です。

全面開通は18時すぎでした。テレビのテロップで流れていましたが唖然とさせられました。

渋滞で並んでいた車中の人たちのことです。

6時間以上飲まず食わず、何よりトイレの事を考えるとんだ災難で気の毒としか言いようがありません。

そして渋滞車両で煙を吸った方が2人、搬送されたとのこと。

そういう時、20代の頃、厚木から入ってスグに御殿場降雪のチェーン規制で6~7時間缶詰になったことを思いだします。

インター間の連絡がまだしっかり確立していなかったのでしょうが、厚木の料金所入ロの件、「何故入れた」と呪いたくなりました。

その際は夜明けとともに走れるようになりましたが、道路上はトイレと化していました。

今回の火災による大渋滞もその手のことが想像できますが、問題は「真昼間」ということ。

日頃こういうこともあるということから、簡易トイレ程度は用意しておきたいと奥方が。私なら法面の藪の中で済ませますが・・・

そして、いつも思うことは「葬儀に向かっていて」等のシチュエーション。そういう事情の方もきっと居たでしょうね。

台無しの時間と苦痛、文句は言えないのですが。

あの時、私は「金返せ」と料金所事務所に。怒りの矛先はそこしかありませんからね、ただし相手にされず。

昔と言えば自分の車が燃えることまで考えて小さな消火器を積んでいましたが、今はその手の配慮はナシ。

これは設置の問題です。

ゴロゴロ動いて車の中で噴霧してしまうおそれ。

初期消火ができますから、それも今一度思案が必要かも。

扨、拙寺境内のオオシマザクラもちらほら。まだ梅が咲ききっていませんが。

私が七尾城を歩いたのは2019年4月18日。

当地のソメイヨシノは既に散ったあとでしたが、ちょうどそちらではベストな景色を提供いただいたことを思いだします。

やはり青い空の下が一番です。

2025年

2月

26日

水

七尾城 菊田一夫の句碑 忘却 御前崎暖気

好天につき大工仕事。

午後からは浜岡方面の所要、あまりの陽気に誘われて御前崎の先端経由の遠回り①②。寒さを忘れさせてくれました。

車の中はポカポカで暖房スイッチをOFFにして窓も少々開けて走ると将に爽快。

先の日曜のNHK「臨界世界 女性兵士 絶望の戦場」を視聴しました。

「男がいなくなった」ので志願、兵士となったということなのでしょうが、ことに彼女らは士気というものが高い。

その世界に入るということは並々ならぬ覚悟というものがあるのでしょうが、それにしてもその死と隣り合わせの血と泥と不衛生、寒さの激務、それをこなしていく彼女らの気概には驚かされます。

ドローン攻撃をされて顔面血だらけ、「指の本数を数えた」ほどの負傷をした女性兵士が破片が突き刺さった自らの顔をネット上にアップして国民を鼓舞、加療後1週間で戦地に戻るところなど言葉が出ません。

しかしながら、その強い女も多くの戦友たちを亡くして、「戦争なんて大嫌い」と嗚咽する様は殊に印象的でした。

一昨日も浜松駅前でのウクライナの方たちによる「ウクライナを忘れないで」の支援アピールの様子が地元ニュースで放映されていましたが、別世界では侵略側のロシア、プーチンとアメリカ、トランプが「ディール」のニュース。

彼らにとってはこの世は闇。

まさに不条理の闇夜を彷徨うが如くです。

また戦争はそちらだけではありませんから・・・世界は真っ暗なのか・・・「自分たちだけ~」(自国第一)が戦争の原点でしょう。

日本でもその不条理についていえば真っ先に思うところは震災でしょうか。

そういったことが私のちっぽけな記憶の中でさえ複数あがってきます。

そして被災した人たち、亡くなった方たちの縁者はこぞって「忘れないで」と。

しかしどうでしょう、その件関連の薄い人たちはまず大抵、日々の煩忙の中に忘却していくものです。

「忘れる」ことは「執着から離れる」という意味で精神衛生上不可欠なことでしょうし、「忘れるな」といわれても人は忘れるものですから致し方ないのですが。

しかし、他者の悲痛に耳を傾けて、頭の中にその声を残していくことは大切です。

当流では東日本震災以来、「勿忘の鐘」というカタチで例年梵鐘を撞いて「再認識」しようというイベントが各寺で催されていますが、今年は戦後80年、拙寺では終戦の日に鐘撞きを行う予定です。

たくさんの人為、自然問わずの不条理を時に味わうことになる私たち。

未来に生かすためにそれらを忘れぬよう努力しなくては。

扨、七尾城展望台から、まずは目についた、「何かあった」を思わせるちょっとした削平されたエリアへ進入。

そもそも森の中を独りでぶらつくことは大好きですから、まずは手始めということで。

まぁ、春先にこういった場所にノー天気で歩き回るものですから、今、大流行りになったマダニにヤラれるというわけで。

暖かくなってこの1カ月、どっと出てくるはずです。

⑥の石碑は能登の観光地として売り出したきっかけとなったといわれる映画「忘却の花びら」の演出家、菊田一夫の句碑。

私の生まれる前の事ですからこれは忘却以前の問題。

奥方に「知っているか?」と質すと「勿論」との返事。

奥方の本邦演劇関係の知識にはかないません。

2025年

2月

25日

火

国道157の話題 七尾城物見(展望台)より

おそらく本堂内の低温は一昨日でピークアウトしたのでしょう。手指の冷たさはありますが昨日は参拝ご一同の「悲鳴」は聞こえませんでした。寒さの慣れというものもあったでしょう。

「歴史好き」という施主が「先日土佐高知へ日帰りで行ってきた」と。一体どういう行程なのか・・・と問えば早朝に自家用車で名古屋へ。それから空路高知まで、帰路は夕刻再び名古屋に戻る便にというもの。

高知市内滞留時間は「11時間も」あってそちらではレンタカーで満喫したとのことでした。

「かつおを食べてきた」とのことでしたがこちらのものと「変わりなし」との感想。その件、どなたも同じことを言いますね。

同じかつおですからそんなものでしょう。

少々お聞きしたかったことは、それが独りでの行動なのか奥さんも一緒かというところでした。すると「家族3人で」の仲良し行脚だったと。

私はつい「スバラシイ・・・」。

私の場合、最近は「一人で行ってきな~」と投げやりな言を受けて単独行動が多くなったことを。

しかし「なにより一人が一番気楽」ということでそれを共有したところでした。

しかしまた高知日帰り行脚とはまた天晴れ。

私にはできないところです。

帰宅は23時過ぎだったといいますが、くたくたになるでしょうね。

私は高知については何も知りません。

よって七尾城についてのお楽しみについて語りました。彼は能登島には行ったことがあるそうですが、七尾城についてはご存知なかったそう。

今は立ち入り禁止エリアが各あるようですから、いずれ復旧、その時は是非に・・・と強く推奨したのでした。

また岐阜県本巣から福井県大野城を目指す国道157号についても話題が。土岐氏―朝倉ルートで盛り上がりました。

先般ジムニーを購入したことからチャレンジしてみたいとのことでした。

「でも何かあってもしらないよ~」を付け加えておきました。

それは

1 冬季(12月~5月上旬)は豪雪につき不可

2 大雨が降ったあと数日も不可

3 事前に天候と道路交通情報要確認

4 事故について多大なリスク(落石 狭路 それ以外も)

5 ヘルプが呼べない(携帯電話不通区間アリ)

6 他車のトラブルによって運不運左右される(引き返す)

私も、まだ行くに行けない「怖い」コースです。

機会があれば「奥の墓道」氏と行こうかと虎視眈々でしたが。

そんな国道が実際にあることがスゴイのです。

画像は昨日ブログの七尾城展望台からの景色。

七尾湾の能登島が見えます。背後を見れば山だらけ。

2025年

2月

24日

月

畠山義総の冷泉家への礼状 再び邯鄲を思う

堂内2℃は今節最低。

風は大人しくしてくれていましたが空気の冷たさはやはり今季一番。

手指に「刺すような・・・」の感覚。参拝者もさぞかし忍耐を強いられたことでしょう。

週明けの西からの高気圧の張り出しに期待します。それから一気に・・・という願い。暖かな空気と花たちの彩りに覆われる・・・考えれば夢のようです。

昨晩の大河ドラマでは「金々先生栄華夢」の序を朗読する場面がありました。

その書の市中のウケがことさら良かったところが番組で描かれていましたがその手のところ(「夢」)は誰もが思っているところなのでしょうね(邯鄲)。

まぁ各それぞれの違いはあるのでしょうが、まずそれは自己中心的で都合のいいものばかりというのがおきまり。

そして刹那的という時間の感覚がつきもの。

そしてオチというか儚さというところもウケたのでしょう。